院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

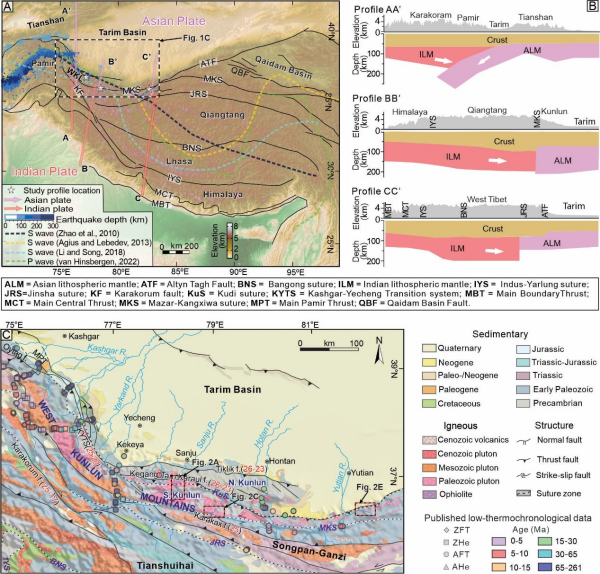

青藏高原隆升-生长过程是地球科学领域的核心科学问题。通常认为,青藏高原与印度克拉通在南部拉萨一带发生地表缝合,而深部地球物理观测则揭示,印度岩石圈正以近水平方式向北俯冲,其前缘已延伸至高原下方数百公里。接收函数研究进一步证实,印度板片的西段前端已抵达西昆仑之下。这一深部俯冲过程是驱动青藏高原西北缘新生代造山作用的关键,然而地表变形如何响应深部动力学过程,仍是学界争议的焦点。

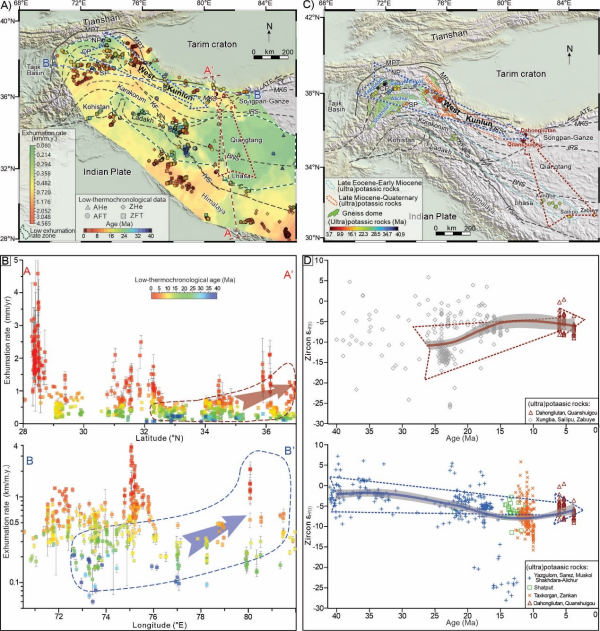

针对这一科学问题,中国科学院院士、新疆生态与地理研究所肖文交团队对西昆仑造山带开展了系统低温热年代学研究,识别出该区在晚中新世发生了两期快速隆升事件,时间分别为约11Ma–10Ma和约7Ma–6Ma。这两期事件揭示,青藏高原西北缘在晚中新世经历了显著的地壳缩短与阶段性隆升,修正了过去对该时期构造活动认识不足的观点。

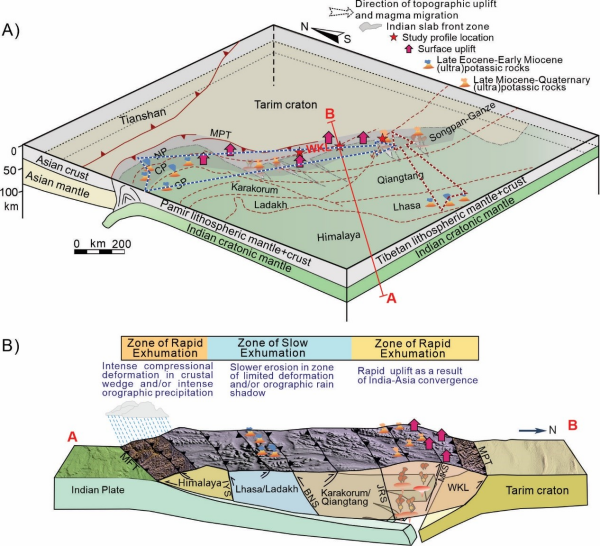

研究表明,11Ma–10Ma的快速隆升对应印度与塔里木板块的初始“硬碰撞”。该事件导致印度-欧亚板块汇聚速率在约11Ma后显著减缓并趋于稳定,同时引发了西昆仑地区在≤10Ma的(超)钾质岩浆活动,以及青藏高原和周缘造山带(如天山)在约11Ma普遍记录的隆升响应。值得注意的是,自渐新世以来,冷却年龄与(超)钾质岩浆活动年龄呈现出从高原内部(羌塘-拉萨地块)向西昆仑逐渐变年轻的趋势。这一时空演变规律受控于印度板块持续向北楔入亚洲的深部动力过程。印度板片的俯冲、碰撞及其后期撕裂,共同调控了高原的“向外生长”与“岩浆迁移”。

相关研究成果以Late Miocene rapid exhumation in the West Kunlun range: Insights into Tibetan Plateau growth and India-Asia lithospheric collision为题,发表在《地质学》(Geology)上。研究工作得到国家自然科学基金、第三次新疆综合科学考察、新疆维吾尔自治区重大专项等的支持。

西昆仑下方印度与塔里木岩石圈碰撞汇聚图

高原“向外生长”和“岩浆活动”均向西昆仑方向迁移

~11Ma印度-亚洲“硬碰撞”的深部-浅部耦合示意图

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)