院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

范德波尔振子在非线性动力学、混沌研究和同步现象分析中具有重要作用。范德波尔振子量子版本作为驱动-耗散开放量子系统的典范模型,近年来引起理论界关注。由于量子涨落和相干性的存在,量子范德波尔振子展现出较多区别于经典行为的新奇特性,对探讨非平衡量子动力学和发展量子技术具有重要意义。

中国科学技术大学教授林毅恒团队,联合深圳大学教授李俊和杨晓东、德国斯图加特大学教授Eric Lutz,在量子自持振子研究方面取得进展。研究团队首次利用单个离子实验实现了量子范德波尔振子,演示了量子极限环的形成、量子同步及其增强等非经典行为。

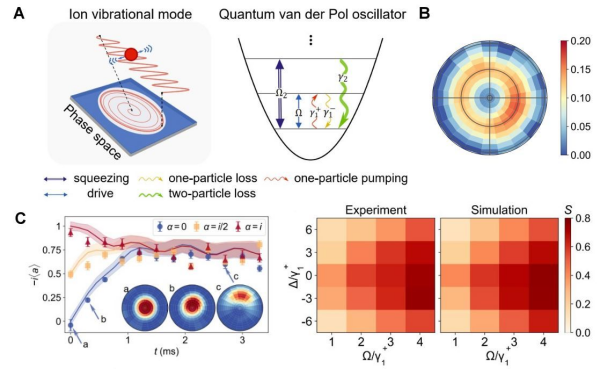

团队基于离子阱系统,以单个钙离子的轴向振动模式模拟量子谐振子,通过耗散工程方法引入可控的自旋-振子耦合,构造出所需的线性和非线性阻尼项。实验采用时序化操控,结合相干驱动与耗散操作,实现了量子范德波尔振子的有效动力学。

在无外部驱动条件下,实验首次观测到量子极限环的自发形成过程。当施加周期驱动后,系统表现出量子同步现象,不同初态都被锁定到与驱动频率一致的周期性运动,并呈现相位锁定。团队进一步绘制出同步区域随参数变化的阿诺德舌头,验证了量子同步的鲁棒性。

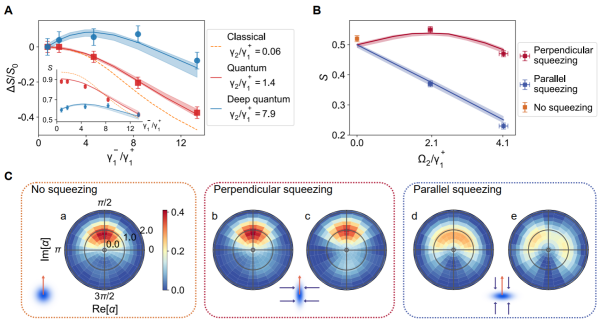

实验研究揭示了若干非经典效应:在深量子区域中,适度的线性耗散反而能够增强同步特性,这与经典行为存在本质区别;通过施加特定方向的非经典压缩操作,可抑制量子噪声,提高同步的稳定性;在强压缩条件下,系统会出现相空间分布的分岔现象,形成双稳态特征,展现出丰富的非线性量子动力学行为。

上述工作为实验研究量子谐振子及其非线性动力学提供了新平台,有望应用于量子传感、量子态制备和量子机器学习等领域。同时,将该系统扩展至振子网络可揭示新的集体现象,在推动量子技术发展和非平衡量子动力学研究等方面具有潜力。

10月10日,相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会和科学技术部等的支持。

量子范德波尔振子的实验实现与同步特性

耗散与压缩对量子同步的增强效应

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)