院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

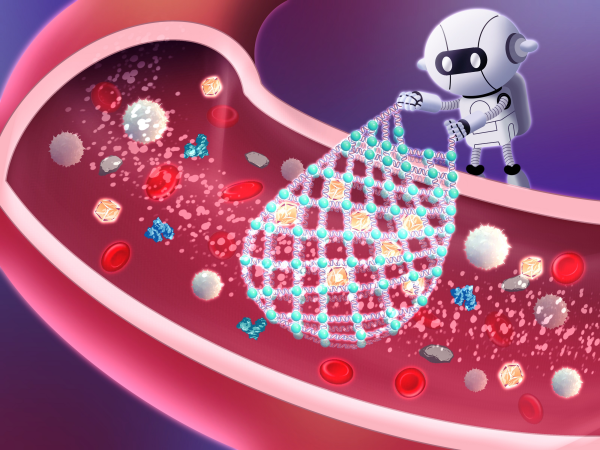

近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所/合肥肿瘤医院王宏志团队,在抗肿瘤药物甲氨蝶呤血药浓度快速监测研究方面取得进展。该研究构建出通过适配体分子桥连等离子体纳米颗粒的双功能传感器芯片PlasmoBridge,实现了抗肿瘤药物甲氨蝶呤血药浓度的超灵敏、特异性和可重复的检测,为临床血药浓度快速监测提供了新的可行方案。

甲氨蝶呤(MTX)是常用的抗肿瘤化学药物,临床上对其血药浓度的实时监测至关重要。传统的高效液相色谱-质谱联用和酶倍增免疫测定方法存在局限性,对临床上患者个体化用药指导意义不足。表面增强拉曼光谱(SERS)具有独特的分子“指纹”能力,可为实现药物低成本、快速、高灵敏的药物浓度监测提供新思路。

研究团队通过适配体分子桥连银纳米颗粒,构建等离激元桥的传感器芯片。该材料兼具增强化合物信号的稳定热点“结构”和特异性捕获MTX的分子效应。将进行简单前处理后的样品置于芯片上时,MTX便被适配体特异地捕获到“热点”中,产生强烈的SERS信号,实现MTX分子的特异性超灵敏检测。该芯片性能表现良好,对血清中MTX检测限低至4.64×10-8M。通过卷积神经网络辅助分析MTX和适配体的信号特征,获得在1×10-7M至1×10-4M范围内具有良好线性关系和较低均方根误差的MTX检测模型。在骨肉瘤小鼠模型中,团队利用PlasmoBridge实时监测血清MTX浓度,并基于卷积神经网络模型实现个体化用药调控。结果表明,经药物浓度监测指导调整后的MTX剂量,可维持抗肿瘤疗效,减少药物引起的肝、肾及肠黏膜损伤,展现出良好的安全性和临床转化潜力。

上述研究提出用于稳定热点调控与分子靶向富集的“适配体-纳米桥”策略,兼具高灵敏度、快速检测与便携应用等优势,为实现抗肿瘤药物甲氨蝶呤血药浓度快速监测与临床个体化用药提供了新策略。

相关研究成果发表在《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)上。

PlasmoBridge:一种基于适配体-纳米粒子双组装结构的稳定等离子体热点,可实现血液中甲氨蝶呤的捕获与快速超灵敏监测

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)