院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

近日,中国科学院海洋研究所研究团队基于菲律宾海板块内部及周边陆地台站和海底地震仪记录的环境噪声数据,开展了三维横波速度方位各向异性层析成像研究,揭示了东向地幔流对菲律宾海内部及周边边缘海盆地岩石圈形成与演化的控制作用。

边缘海盆地构造演化研究,对深入认识大陆与大洋板块的相互作用、大陆边缘演化、全球板块构造以及矿产资源形成等,均具有重要的科学意义。菲律宾海内部及周边发育有不同时期、不同成因的边缘海盆地,是研究边缘海盆地形成演化的理想场所。目前对菲律宾海内部的西菲律宾海盆和周边的南海海盆等边缘海盆地的成因,尤其是岩石圈的形成演化,仍存在争议。

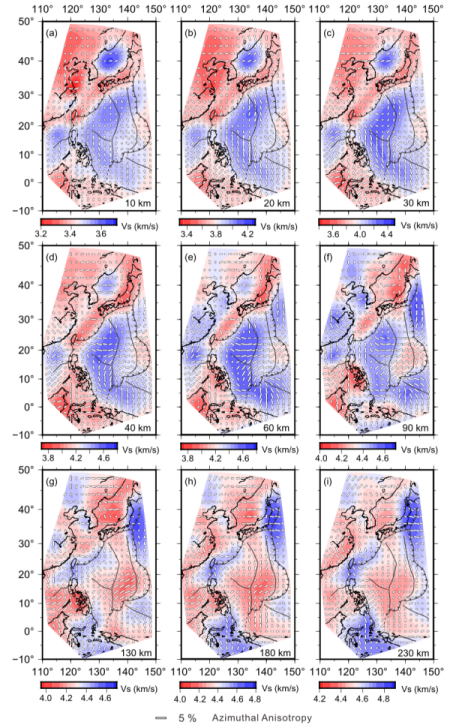

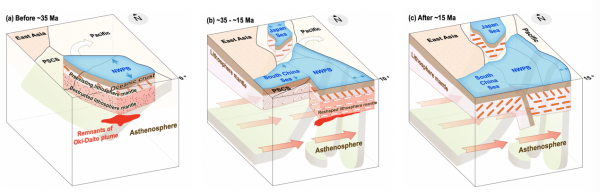

研究团队利用菲律宾海板块内部及周边陆地台站和海底地震仪记录的环境噪声数据,反演获得了研究区岩石圈尺度的横波速度方位各向异性结构。结果表明,在10 km深度,西菲律宾海盆和南海海盆均表现为近似南-北向的方位各向异性,与海底扩张方向基本一致,指示了西菲律宾海盆和南海海盆的洋壳是由正常的海底扩张形成,未受到其他构造作用的影响。与之不同的是,西菲律宾海盆北部在40-90 km深度表现为近似东-西向的方位各向异性,南海海盆在20-60 km深度表现为近似北东-南西向的方位各向异性,均近似垂直于海底扩张方向。研究人员推测,西菲律宾海盆扩张结束后,东向地幔流重塑了西菲律宾海盆北部岩石圈地幔,导致橄榄岩晶体重新定向排列,形成东-西向的方位各向异性;而南海海盆则在扩张过程中就受到了东向地幔流的控制,形成北东-南西的方位各向异性。

研究表明,自渐新世以来,东向地幔流对菲律宾海内部及周边边缘海盆地的岩石圈结构具有显著控制作用。该研究成果有助于认识整个东亚大陆边缘海盆地深部结构、岩石圈形成机制及其变形过程。

相关研究成果以Lithospheric Structures of Marginal Sea Basins in and around the Philippine Sea Plate Shaped by Eastward Mantle Flow为题,发表在Geophysical Research Letters上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。研究中海底地震仪数据依托“科学”号科考船、“嘉庚”号科考船和“实验2”号科考船获得。

菲律宾海板块及周边壳幔横波速度和方位各向异性

菲律宾海板块及周边边缘海盆地岩石圈形成演化过程图解

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)