院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

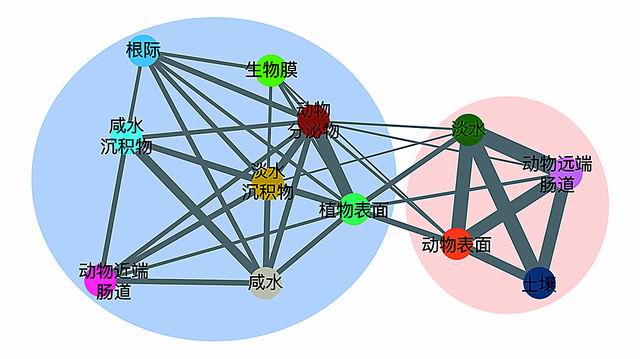

地球微生物组的互联特征 课题组供图

近日,浙江大学教授徐建明团队通过分析地球微生物组计划大数据,构建了全球微生物共存网络,通过对其“社会关系”的分析,首次揭示了地球多种环境中微生物组间的互联模式。该研究成果发表于《微生物组》。

厘清不同生态系统中微生物的复杂交互作用关系十分重要。统一采样、测序、分析的全球最大标准化环境微生物组数据库的建立,为中外科学家研究提供了丰富的数据资源。徐建明团队通过综合分析全球多种生存环境(土壤、植物、动物、水体等)中的微生物组数据,构建了全球微生物共存网络。“通过这张网络,我们对微生物的关系能够看得更清楚,为进一步理解运行机制提供了前提条件。”徐建明说。

随着同一个生态系统内微生物关系的明确,浙大科研人员进一步研究跨界的互联表征。他们发现相同关系越多,连线越粗,也意味着有共同的相互作用。这反映出不同生态系统之间的微生物关系与交流。

“这项研究从系统角度认识事物,加深了对地球微生物重要性和多样性的认识。”徐建明介绍,整体社会关系网络的相似性,反映潜在的交流强度。

地球不同生境的微生物组之间都有紧密联系,依据关联特征可划分为不同的子网络。根据子网络间的相似性,可进一步将其分成两组。值得注意的是,土壤微生物组与动物表面、动物肠道和淡水微生物组有密切关系,而植物、动物体表的微生物是连接两组子网络的桥梁。

“如果只是从微生物群落组成的角度进行研究,往往不能真正认识微生物组运行的内在机制。”论文第一作者、浙江大学环境与资源学院研究员马斌告诉《中国科学报》,所有的微生物都是相互关联的,不能割裂开来理解。例如,要知道肠道微生物组,就要研究环境对其的影响。

相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s40168-020-00857-2

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)