院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

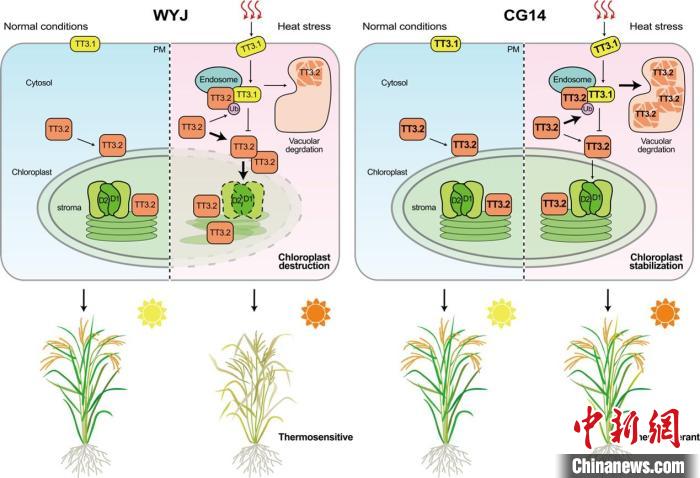

TT3.1-TT3.2遗传模块调控抗热与产量平衡的分子机理 中科院分子植物科学卓越创新中心 供图

中国科学院院士林鸿宣 中科院分子植物科学卓越创新中心 供图

粮食也怕热,高温让全球主要粮食作物减产。中国科学院分子植物科学卓越创新中心的林鸿宣研究团队和上海交通大学的林尤舜研究团队合作,把高温抗性强的非洲栽培稻相关基因位点,导入亚洲栽培稻中,培育新的抗热品系。相关成果于北京时间6月17日发表于国际顶尖学术期刊《科学》上。

据IPCC(政府间气候变化专门委员会)预测,全球平均气温每升高1℃,会导致主要粮食作物减产19.7%,其中小麦减产6.0%,水稻减产3.2%,玉米减产7.4%,大豆减产3.1%。至2040年,高温将使全球粮食减产30%至40%。

中国研究团队经过7年(加上遗传材料构建,耗时近10年)的努力,成功分离克隆了水稻高温抗性新基因位点TT3,并且阐明了其调控高温抗性的新机制。

中国科学院院士林鸿宣介绍,团队通过对大规模水稻遗传群体进行交换个体筛选和耐热表型鉴定,定位克隆到一个控制水稻高温抗性的基因位点TT3。进一步研究发现,来自非洲栽培稻(CG14)的TT3基因位点,相较于来自亚洲栽培稻(WYJ)的TT3基因位点,具有更强的高温抗性。

为了了解TT3的生产应用价值,研究团队通过多代杂交回交方法,把非洲栽培稻TT3基因位点导入到亚洲栽培稻中,培育成了新的抗热品系——近等基因系NIL-TT3CG14。

在抽穗期和灌浆期的高温处理条件下,NIL-TT3CG14的增产效果是对照品系的1倍左右,同时,田间高温胁迫下的小区增产约为20%。

进一步的研究发现,TT3基因位点中存在两个拮抗调控水稻高温抗性的基因TT3.1和TT3.2。科研人员表示,可以借助分子生物技术方法,将抗高温新基因TT3.1和TT3.2应用于水稻、小麦、玉米、大豆以及蔬菜等作物的抗高温育种改良中,提高不同作物品种的高温抗性,维持其在极端高温下的产量稳定性,助力应对全球气候变暖引发的粮食安全问题。

据悉,中国科学院分子植物科学卓越创新中心的博士生张海(上海科技大学联合培养)为本文第一作者,林鸿宣院士和林尤舜副教授为本文共同通讯作者。

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)