院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

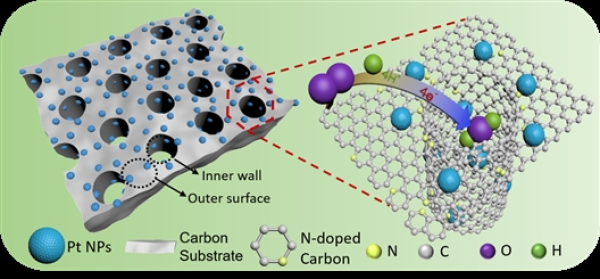

3D蜂窝状有序多孔结构负载Pt单原子催化剂及其ORR电催化性能研究

近日,中国科学院广州能源研究所研究员闫常峰团队联合中科院金属研究所在开发三维蜂窝状介孔结构负载Pt单原子氢燃料电池催化剂方面取得进展,相关研究成果发表于英国皇家化学学会(RSC)期刊《材料化学A辑》。研究工作得到中国科学院STS重点项目和广州市科技计划项目的支持。

氢燃料电池具有绿色低碳的优点,是应对未来碳中和、气候变化等挑战的重要手段。作为PEMFC阴极反应的关键过程,氧还原反应(ORR)的效率决定着电池的性能、寿命与成本。目前商业使用的碳载铂(Pt/C)催化剂中,Pt活性组分多无序分布于碳载体表面,导致活性位点分布不均;且在燃料电池工作过程中,Pt与载体的相互作用降低,造成Pt组分的脱落、迁移与团聚,最终导致PEMFC整体性能的衰减。

科研人员基于分子自组装机理,以吡啶N结构的嵌段共聚物(BCP)为结构导向剂,原位络合Pt前驱体,与碳源模板剂自组装,经过碳化、表面改性和还原等后处理手段得到高度有序的三维蜂窝状介孔结构负载的Pt单原子催化剂(Pt/N-OHC)。研究表明,Pt/N-OHC作为一种可控高维度介孔催化材料,兼具小尺寸效应、表面效应等纳米尺度的特有性质和长程有序宏观性质。蜂窝结构的催化剂层较薄,Pt活性位点层次分布于孔道表面和垂直孔的边界,符合Middelman关于理想电极催化层的设定,有利于活性位点的充分利用和多相反应物的传输。

进一步研究发现,有序多孔蜂窝结构来源于自组装的结构控制,而Pt单原子与蜂窝结构中的N通过金属-载体间强相互作用(MSI)形成的Pt-N配位键不仅能够抑制Pt迁移团聚,提高Pt稳定性,其本身还可以作为活性位点,有效降低ORR反应中的能垒。同时,通过调整BCP自组装过程中的参数,可以实现Pt活性组分从单原子到超细纳米颗粒(平均粒径约2.5nm)的控制和蜂窝结构的厚度控制(20nm-60nm),从而更好地调控ORR电催化活性。

相关论文信息:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d2ta00752e

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)