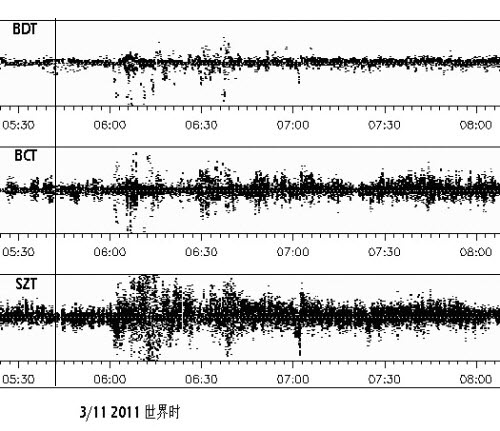

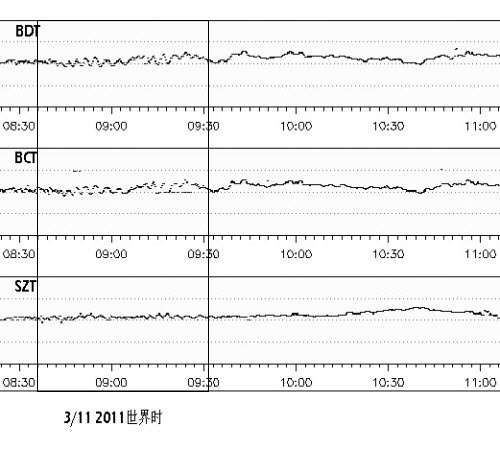

3月11日北京时间13点46分,日本东北部宫城县以东太平洋海域爆发里氏9级地震,在地震发生10分钟后,我国重大科技基础设施项目——东半球空间环境地基综合监测子午链(子午工程)设在北京大学校本部、北京大学昌平园区、北京大学深圳研究生院的电离层高频多普勒接收机监测到了地球电离层中特殊类型的强烈扰动,表现为多种频率组成的次声波波包,在地震爆发约3小时左右,三个台站又陆续观测到了持续时间近一个小时的单一频率(周期3-5分钟左右)的电离层次声波扰动,这种电离层高度上观测到的次声波扰动与地震及随后引起的大海啸造成的大气波动向电离层的传播有直接的关系。

地球大气从低到高按温度和成份分布区分为对流层、平流层、中层等,其与处于60至1000千米之间电离层存在强烈的耦合关系,电离层对无线电通信、精密导航和定位以及人类的大量航天活动有严重影响,因而对电离层中扰动形态的监测和研究是当前空间天气研究和应用的热点课题之一。

子午工程北京大学电离层观测站网是子午工程空间环境监测系统的重要组成部分,包括电离层高频多普勒分系统和电离层闪烁分系统,该观测站网于2006年起由北京大学地球与空间科学学院空间物理与应用技术研究所负责建设,目前该系统已进入试观测阶段,主要监测电离层来自上从太阳活动,下至地球低层大气影响下的各种扰动,为电离层物理研究和空间天气应用(包括定位精度修正,无线通信条件分析与现报,航天环境监测及分析等)提供重要的观测依据。这次的监测结果,特别是电离层中3分钟左右声波与海啸的关系,目前国内外还鲜有报道,是岩石圈-大气层-电离层之间存在能量耦合的一次新的有力证据,我们将进一步密切关注并在观测结果的基础上开展深入的理论研究。

图1 红线是地震发生时刻:0546UT(北京时间1346LT。可以看出北大(BDT),昌平(BCT)和深圳(SZT)台站观测到的波包的延时(绿线对应波峰位置)。

图2 在地震发生后约3个小时,三个台站都出现一系列的波动,周期大概为3分钟,可以肯定这与地震或随后的海啸相关的大气中的波动有关。