主持人:七十年前的一天,在一堂中学地理课上,地理老师绘声绘色地讲述了孙中山先生的《建国方略》。在这个宏伟的计划当中,孙中山设想要修建中国自己的港口铁路、开矿设厂。也许当时谁也没有注意到,在台下有一个年轻的学生被深深地吸引了,并对地理产生了浓厚的兴趣。

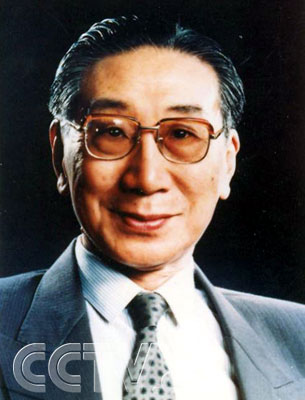

在当时地理学专业在考大学时是最冷门的一个专业,而他就是全班惟一一个报考这个专业的人,并从此和地理学结下了一辈子的缘分。他就是今年86岁的人文地理学家吴传钧院士。

解说:地理学家吴传钧先生收藏了各种版本的徐霞客游记,当《大家》栏目来到他家里进行拍摄时,他坚持要拿给我们看看。吴传钧从小就对地理有特别的爱好,在中学读书时,中央大学地理系主任胡焕庸曾经兼任过他们学校的校长,所以学校图书馆里地理藏书特别多,这加深了对吴传钧对地理学的兴趣。

吴传钧:在小时候吧,少年时代喜欢看两种书,一种是地图集,另外喜欢看游记。

主持人:《徐霞客游记》?

吴传钧:徐霞客游记还没看了,看不懂,它多少是文言文。我看的是通俗性的游记。小本子的,游记不一定是一本书或者是一篇文章。后来我们初中的时候,我们的地理老师他在地理课里头讲到,孙中山先生在1919年发表了《建国方略》,它包含一个内容叫做实业计划,他当初是跟现在的思想有点接近了。就是运用外国的技术、运用外国的资金,来帮助我们中国来开发建设。他的意思方方面面都考虑到了,一个除了我们要跟外面打交道,首先把港口修好,另外在内地具备条件的地区我们要开发矿产,还要发展实业、工业,还要把铁路从沿海

一直向内地伸展,把铁路修到四面八方,一个完整的铁路网。实际上现在回过头来看,这是我们中国最早的一个全国性的国土规划国土开发。

主持人:包括各个领域实际上。

吴传钧:那是1919年正好是“五四”运动那一年他提出来的,所以那个时候老师讲了以后很鼓舞人心。我觉得这套计划好像跟地理有关系,地理老师来介绍的,跟地理有关系。慢慢地对地理越来越有兴趣,所以我1936年高中毕业的时候,别的都不考虑了,别的志愿都不考虑,那个时候我们同时毕业的同学考工科的最多。然后有考银行的,有考邮局经济管理的,

铁路管理的,总是两头一头工资待遇好,一头搞技术的。地理那个时候是个冷门的东西,全校只有我一个人考地理。

主持人:对啊,在那个时候,您看您刚才提到其他的人,收入会比较好。那您是不是想过我学了地理之后我会做什么?我的未来是什么?

吴传钧:像孙中山这个实业计划我认为都可以通过学地理来使上劲的。有这种想法

主持人:那个时候您年轻的时候就是非常有远大的抱负。

吴传钧:就是有偏爱!

解说:1936年吴传钧如愿以偿的考入位于南京的中央大学地理系,1945年他又考取了公费留学英国,惟一一个地理专业的名额。在利物浦大学留学期间,他利用一切业余时间考查英国地理,自行车是他在英国最珍贵的财产。

吴传钧:我们那个时候条件我讲了留学生待遇并不高,但是我们为了脚踏实地学地理,所以我们利用我们的假期我们骑自行车到英国各地来跑。英国它有一个组织叫,Youth Hotel Association ,青年旅馆,它等于是自助旅馆,设备是没有什么东西的,你事先按照我们考察的路线,估计到哪一天什么时候到达,给它一个明信片就可以。通知许多一路的青年旅馆

它就等着你了。所以我不仅在英国,我在瑞士也租了一个自行车跑几个城市。觉得很有乐趣的,因为你需要下来仔细看看你停车去看看。

解说:当时与吴传钧同行的还有一位中国留学生,他就是著名的历史地理学家的侯仁之。

吴传钧:他比我年纪大五、六岁,他是北大的教授,我们俩人在一起。

主持人:那么两个人一起走肯定有意见不一致的地方,你们能走到一起吗?

吴传钧:能走到一起,我们意见不一致就是我们考察的兴趣不同,重点不同。他是学历史地理的,所以每到英国一个小镇上跑教堂,他是一定要跑的。因为当地有什么名人什么东西

也许就安葬在,教堂的坟场上面也许教堂里面还有遗留他的文字的碑,他的兴趣在这个方面。

我的兴趣是在市政的一个,总的面貌我要了解,一个布局的情况,到市场去看看它在卖些什么东西。兴趣有点偏重不一样,但是我们约好了大概几点钟我们再碰头,再一起继续走。可以协调好的。我觉得骑自行车是一个很好的运动,它是脑子动、手动、脚动,他们说我好像长得年轻,我主要是年轻时打了基础,特别骑自行车打了基础,我一直到八十多岁还骑,后来两三年以前钥匙被我老伴收去了,不准骑了,她说你现在年纪大了,你不撞人人家要撞你了,现在小伙子骑车很猛,把你撞到骨折就麻烦了。一直骑到八十多岁。我觉得这个脚踏实地很重要。

解说:吴传钧回国后不久,1952年国家开始修建包兰铁路,它是国家第一个五年计划的重点项目,在当时包兰铁路的重要性,不仅仅在于它连通了包头和兰州两个新兴的工业城,更重要的是连接了祖国的心脏和西北大动脉。那时洋博士吴传钧被分配负责铁路的选线工作,这是他回国之后学以致用的开始,而在他心中,这更是在逐渐接近他少年时代所听到的孙中山的实业计划。真正的实地考察非常艰苦,在这本《沙都散记》中作者写到,地理所的吴传钧博士和设计院的年轻同志清早从中卫县出发,骑马沿黄河北岸向西行进,浮沙没过他们的高统皮靴,马嘶鸣不肯走。

吴传钧:骑马有意思,我觉得过贺兰山那段是有意思的。我们包兰选线的时候,因为阿拉善旗是我们要调查的腹地,因为一条铁路经过的地方,它除了上下的旅客以外还要吸引当地的货运,当地的物产,大量的物产要运出去要靠铁路,所以我们要把经济腹地搞清楚都要去调查,所以这个包兰铁路穿过宁夏。实际阿拉善就紧挨着它,这个牧区也是它的经济腹地,我们去调查。那么那个时候就骑马越过贺兰山,那个时候治安还不是太好,马步芳的残余部队

都变成土匪了,有的时候就在山里头还要有点活动。所以地方专门派了当地的武装力量来保护我们,所以我们两个人,他们派半个班大概六个人的样子。大家都骑马 ,一起保护我们过关。他们都带了枪。

主持人:碰见过土匪吗 ?

吴传钧:没有 ,很平安地过来了。但是确实也很紧张,也提心吊胆的。有的地方很艰苦了,比如甘肃有个地方就叫苦水区。

主持人:枯水,本来就没有水?

吴传钧:这个水都是苦的。另外经过地层里头可以溶解一种盐类,它本身带苦味,所以住在大车店里,他就问你要不要糖,因为水太苦了拌点糖可以掺和掺和。

主持人:那喝起来的味道就好一些吗?

吴传钧:又苦又甜,尽量少喝了,怕喝多了还泻肚子呢。

主持人:也不像现在这个社会里我们还可以带很多矿泉水。

吴传钧:那个时候在野外工作虽然很艰苦但是有乐趣,回想起来都是有乐趣的。忘记当时的苦了,这个人生里头碰到这些事情觉得不错,能够体验体验很好。

解说:除了配合国家的重大工程之外,回国后的吴传钧把自己的研究方向定在了农业地理,他希望地理学能够为解决中国人口多、耕地少的现状发挥作用。他在大学、硕士以及博士的论文都是有关农业地理,但是真正让他与土地近距离的接触,则是1957年他被下放到湖北潜江劳动改造。

主持人:您曾经也说过在这两三年当中您从一个手无缚鸡之力的白面书生,到之后您就可以扛很重的东西了。

吴传钧:一百斤没有问题,我们去这个干校是在湖北潜江,在这个血吸虫区,在汉江边上,血吸虫闹得很厉害,原来是劳改犯的农场。那么劳改犯搬走了,成了我们新的知识分子改造的基地。我们什么都干 ,种棉花、种玉米、养猪、养鸭子、 采钉螺,这些吸血虫寄生的动物。一年半时间体力完全壮了,这个肌肉全出来了,体重增加很多。

主持人:那这样的和土地这么亲密的接触,对您研究地理有什么样的影响?

吴传钧:就增加了对农民的感情了,知道农业的艰苦的情况,深切体会。就理解农业是很艰苦,而且里头是非常细致的,品种的选择、怎么样看护,照顾作物的成长。这个猪、鸭都有,它们跟我们都通的,都有灵性的。它们饿肚子我知道要喂了,搞到这个程度。非常有意思。

主持人:那对您研究地理有什么帮助呢?

吴传钧:有关系啊,农业的地理我们也是一个部门,我们的那块地一下子发水了要淹了,为什么道理呢?就是我们上面渠道没弄好,该防的没修这个防的,该排水的也没有排水道没有弄畅通都有关系,千丝万缕互相牵扯的。农业生产条件如何适应了当地的自然条件都有关系。

主持人:就说这种和土地的这么亲密的接触,是以前您作为一个地理学者像游山玩水那样的完全不一样?

吴传钧:过去是以书本知识为主,这个就不是真正的认识,过去书本中是认识为主,但是不够深 ,不够具体,通过自己操作就不一样了。

解说:通过与土地的密切接触,吴传钧更深刻的体会到了人口与耕地之间的矛盾。为了充分利用每一寸土地,文革刚刚结束,吴传钧就联合40多个单位主持了全国1:100万土地利用图的编制工作。而这项工作在疆域大的国家中,只有中国完成了。现在这本地图成为国家进行农业生产和国土规划的重要依据。

吴传钧:七十年代末到八十年代末,我就干这个事。

主持人:是不是就这一本?

吴传钧:就是这本书。

主持人:这么重!

吴传钧:重、重。这本书就叫做《中国土地利用图1:100万比例尺》。

主持人:那这个图您觉得它的最重要的意义是什么?

吴传钧:我觉得过去我们全国的底账不清,整个全国的土地到底是怎么样的状况? 是有一半已经用上的地,有的是没利用上的地,家底不清楚。

主持人:不清楚到什么程度呢?

吴传钧:没有一个总账。我们各种地有多少,连耕地也说不准。另外统计资料跟实际情况有出入,下面一级一级报上来不实。

主持人:有人告诉我说在这个土地测量或者勘探的过程当中,往往有很大的偏差,比如说在报这个耕地面积的时候,这个耕地面积总是比实际的要少一些。那么说绿地的面积总是要比实际的要大一些。

吴传钧:这个里头牵涉到人的因素在里头,他要报功有的时候,有的要报功。就是我开荒成绩大,可是你要报粮食生产单位面积产量多大呢 ,他又缩小耕地,这里头有人的因素,不是科学带来的问题。

主持人:那怎么才能避免这个问题在您的地图精确度上是怎么体现的?

吴传钧:这个就是土地的分类,所以我考虑把全国各种土地利用分做六十六种,这个分类是最细了,后来农业部提出来不如我细。我是六十六种,它只有三十几种。比如四川盆地你看,四川盆地你看得出来的,这个中间一圈耕地为主,这个粉红的是水田,浅黄的是旱地。一看就清楚了吧。所以我们这个统计也好,对国家搞现代化建设,参考价值就在这种地方。我觉得地理学是一门伟大的学问,一个就是它研究的对象是个大问题,人地关系地缘系统是个大问题。另外地理学是一门经世致用的科学,就是所谓经世致用就是可以和国家生产建设的大计直接服务,而且能够取得积极的有效的作用,发挥有效的作用。

主持人:这不正好也符合您年轻的时候为什么要选择地理这个愿望?

吴传钧:对,觉得有用。虽然我们和孙中山的不是同一个国土规划,现在不是我们参加国土规划起了作用了吗?

解说:为了做这个地图,吴传钧10年里几乎有一半的时间不在家,80年代初他为了编写《国土开发整治与规划》,又走遍了内蒙、西藏、新疆、黑龙江、青海等偏远地区,这本书对国土研究与规划提出了系统的理论和方法。在吴传钧的家里,除了地图集最多之外,就是一柜子的照片。因为吴老长期在外考察,他们的第一个孩子出生时,吴老都不在身边,但是现在提起此事时,吴老却并不认账。

吴传钧:是生第二个孩子我不在家。

吴传钧的夫人:哪里,生利民的时候你也不在。

吴传钧:我陪着你守夜着你。

吴传钧的夫人:哪里我在医院里头。

吴传钧:我不是陪着你了。

吴传钧的夫人:那大夫我家的熟人。

吴传钧:护士抱着孩子立起来,屁股上有块痣你看看,后来我陪着你一直到天亮,我也没有睡。

吴传钧的夫人:我忘了,不记得你有这么好。

解说:九十年代,中国在经济得到迅速发展的同时,环境、资源等问题暴露出来,当吴传钧再次来到内蒙,看到早在清朝就签订的上下游用水协议遭到了破坏,居沿海已经干枯。为了恢复生态环境和协调上下游的关系,吴老亲自奔走呼吁,并拍下了许多照片转交给主管部门。

吴传钧:这个就是到额济纳,看到那个水源被切断以后胡杨林都成片地死亡。这是引起一个生态恶化的问题,专门照了一个像。

记者:那像您是地理学家,这些跟您有关系吗?

吴传钧:我们就发现问题了,不是地理学家如果发现这个问题,我想他也会大声疾呼,希望解决这个问题。科学工作者有科学工作者的责任和良心问题。感觉到看到这现象这个问题很严重,不跟上面反映,我们没有尽到我们的责任,是不是有这个问题 。

记者:那么后来这个事有什么结果?

吴传钧:结果当然有所改进,多放一点水。

记者:跟你希望的一样吗?

吴传钧:比我们希望还差得远,并没有照原来的合同放够水,只放一点而已。

解说:内蒙古草原生态环境的毁坏,也导致了荒漠化越来越严重,人与自然的关系也成为了国际上关注的焦点,此时吴传钧及时调整了地理学的重点,并指出地理学的核心问题是“人地关系”,就是要协调好人和自然的关系。2002年,开垦了近半个多世纪的北大荒,在湿地遭到破坏,生物种类大量减少之后,终于停止开荒。

主持人:大家对这个问题的这种变化,是不是也是中国人地关系的一个缩影呢?

吴传钧:是啊 ,要协调人地关系的观念,现在大家慢慢地注意了。但是还不能说已经普及了这种思想,产业部门大概责任已经明确了,到这个程度。那么真正要协调好人地关系要全面都考虑这个问题,地理学研究人地关系有个特点,它是落实到地区上来,不是脱离地区的,

要以一块小地方作为它的基地来研究人地关系,因为区域研究是我们地理学的看家本事。把地区都看作一个系统,复杂的系统 ,来解剖它,来怎么设法来协调,它这几方面的关系,来明确它朝什么方向发展是最能够发挥这个地区的优势。避免一些容易克服一些制约的因素,达到了持续发展的目的。

主持人:所以有人说您在九十年代复兴了人文地理?

吴传钧:我一步一步吸收东西,来丰富我这个东西,这个不是一个一般的地理学的理论问题,是我们地理学的研究的核心问题。

主持人:那您怎么看待这个整个人和自然这种关系的变化呢?您是一个历史的见证者。

吴传钧:这个人地关系实际上不光是地理学家要考虑这个问题,最早是哲学家提出来的问题,

我们在春秋战国时候这个哲学家就提到人地关系的问题。所谓天人合一的思想早就有,但是开始的时候全世界来讲,这个人地关系的转变不外乎这几个阶段。第一个阶段,天是万能的,我们地面上的老百姓只能服从天的意志,没办法对抗,所以这是自然环境决定论,自然环境决定论,包括老天爷下雨,刮风什么都在里头了。第二个阶段倒过来了,人变了主角了,因此我们叫做征服自然这种口号,政治口号都提到。实际上人不可能征服自然。第三个阶段才认识到了要协调二者的关系,大家全世界人都吃过这个苦头,但是至今为止多数人仍然在知错犯错,全世界都有这个问题。

解说:吴传钧不仅仅关注人文地理的发展,他还一直积极活跃在国际地理学界,为恢复中国地理学在国际地理联合会的会籍,他积极奔走呼吁,被称为“地理界的外交家”。而这是因为从大学时代开始,他的老师送给他的一句话。

吴传钧:我觉得我这个老师胡焕庸,就是我在中央大学的老师,在我到英国去留学的时候他写了四个字给我作为临别赠言,“学业并重”,学就是治学 ,就是做学问,业就是创业创事业,他认为这两件事都应该同等看待,都很重要。就不能光是只管念书,只管你自己做学问。

主持人:您后来所从事的外交工作和您当年到野外去做实地考察这两者您觉得哪个更喜欢?

吴传钧:不一样,我认为前面的实地考察,还是光是做我的学术工作,后面这许多组织工作是另外一系列。我认为有更多的人愿意花出时间经历来接管这许多事情,事情总是要有人愿意干,把全国的问题要考虑经常放在心上,而且愿意为它出力。那么我们的地理学开创新局面就有点办法了,你说是不是?

解说:胡焕庸当时不仅是中央大学地理系的主任,还担任了中国地理协会的理事长,而吴传钧现在还是国际地理联合会的副会长。

主持人:那就看来说您导师的这四个字“学业并重”对您的影响是非常大?

吴传钧:我也愿意这样做,我觉得这个话对我是非常重要的,我一辈子也是按照他这个话来考虑我做什么事。就是除了自己的个人的研究工作以外,既要管这个全所的要管起来,另外还要通过学会把全国的事情要关心起来。我觉得这个对我训练是很好的,所以呢我招收研究生来以后,第一次谈话不谈他的研究方向和论文题目,首先谈他要立志,我说人不可无志,要早日立志而且要立大志。为什么要立大志呢?取法乎上,仅得乎中。你的志向本来立个一百的志向,你弄弄弄打折扣等于没有立志了。

主持人:您的意思就是说作为一个您的学生,他只是说把它选择为自己一个职业是不够的,而是要把这个地理?

吴传钧:做人,做一辈子做人。我为什么提呢,我说我自己感觉到我如果是年轻时候在治学的道路上能够更有计划一些 ,下功夫更大一点,我自己开玩笑说,吴老不老成绩太少,我说你们不要走我这重复路了,也希望你们早日立志,执著追求终有所成,有志事竟成。到你们老了以后,就不会像我感觉到还有遗憾。

主持人:您还有什么遗憾呢?

吴传钧:我还是有遗憾,很多事应该做的没有做。

主持人:您也立志了,也很早就从事地理事业,您还有什么遗憾呢?

吴传钧:还差我觉得不行呀,他们应该青出于蓝胜于蓝,这样我才满意我的接班人。

主持人:从吴先生选择地理的那天开始,他就没有停止过对地理学的研究,尤其是对人地关系的研究。从七十年代对国土资源的调查,到八十年代对国土资源的规划和整治,再到九十年代对人文地理的复兴,吴先生对地理学的研究都是为了顺应国家各个发展阶段的需要,但无论他做什么,有一点我们是可以相信的,就是他一直在逐渐实现着他少年时代的那个梦想。