院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

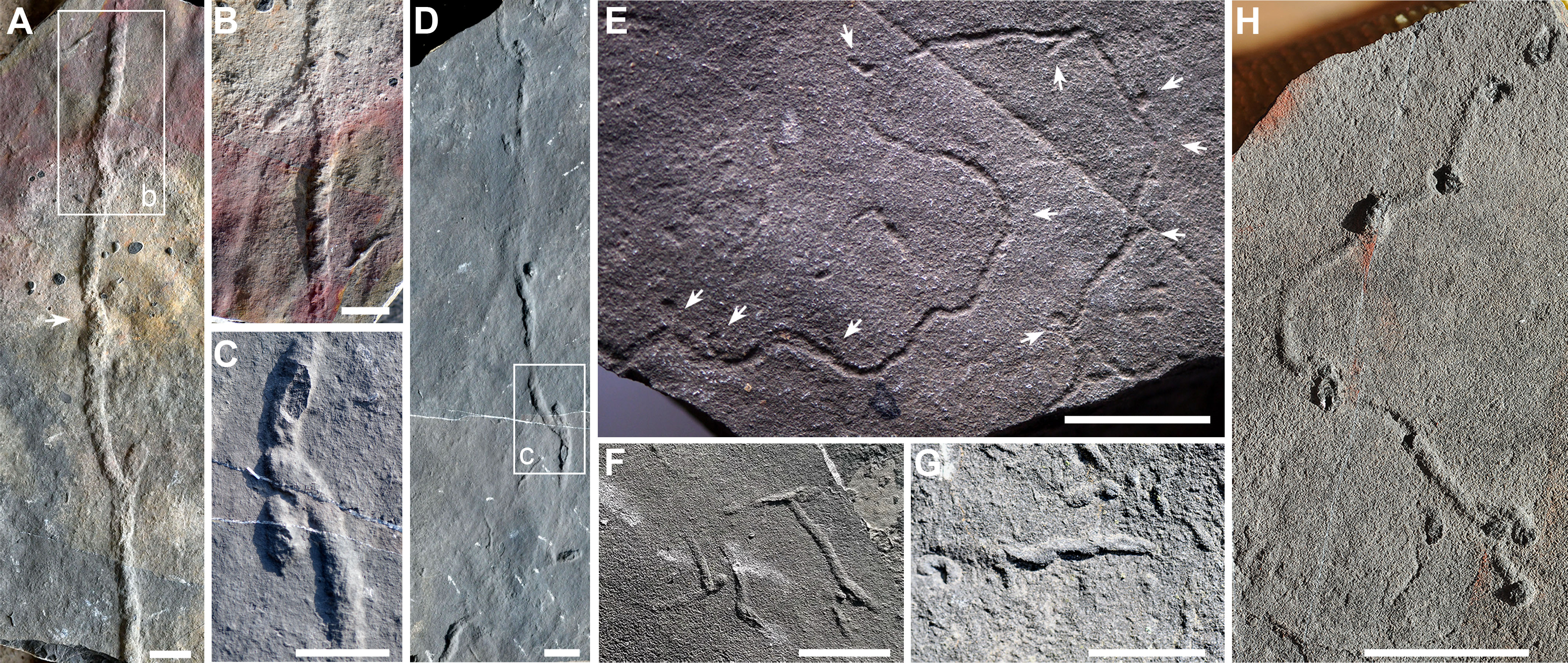

动物对沉积物的三维扰动,改变了远古海洋的生态格局,为“寒武纪生命大爆发”铺平了道路。近日,中国科学院南京地质古生物研究所团队,在三峡地区发现了一组保存完好的三维潜穴化石,将动物复杂行为的起源追溯到了5.5亿年前的埃迪卡拉纪。该发现改变了学界对早期生命演化的认识。

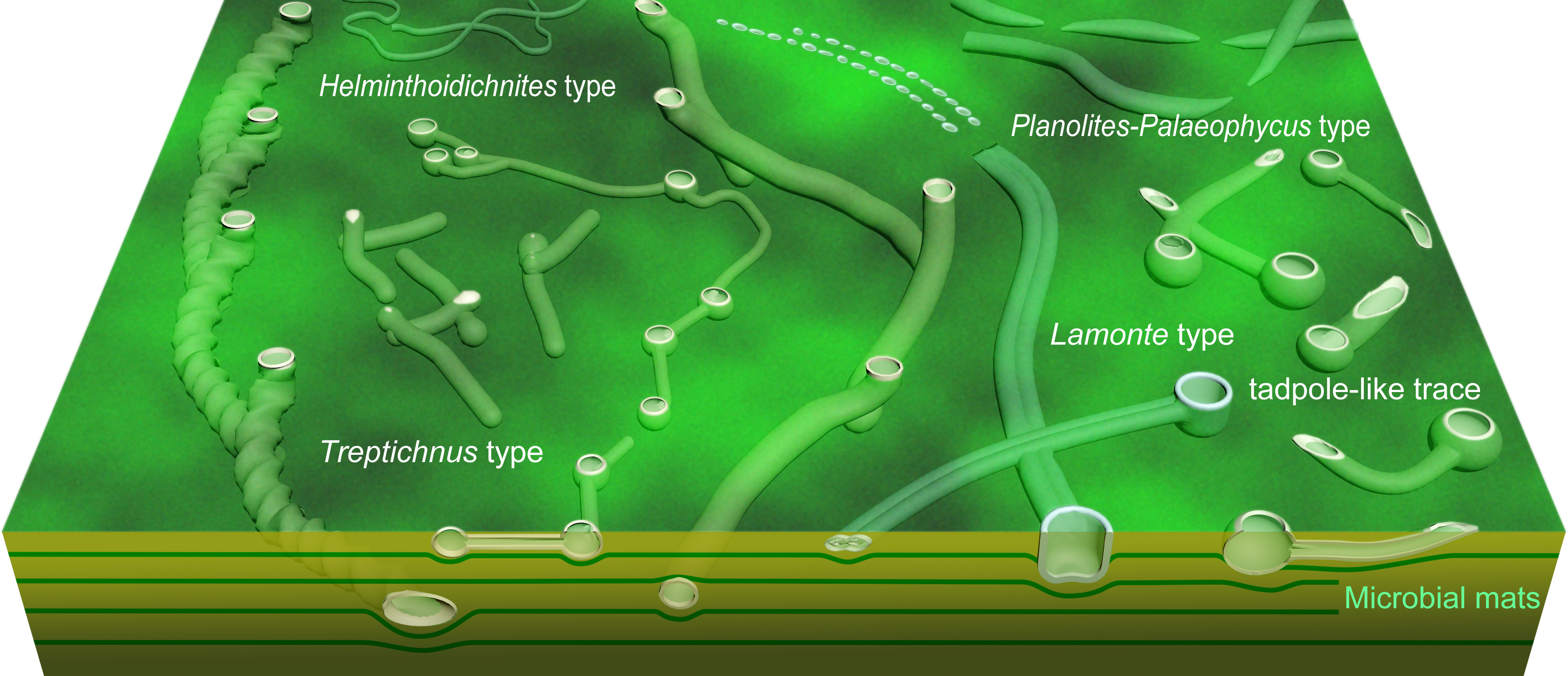

此前,学界普遍认为埃迪卡拉纪的生物,大多是在海底表面留下简单的爬痕或浅层水平潜穴。直到寒武纪,生物才逐渐发展出垂直或斜向挖掘沉积物的能力,形成复杂的三维潜穴系统。然而,研究团队在属于埃迪卡拉纪的三峡地区“石板滩生物群”遗迹中发现,化石具有类型多样的三维复杂潜穴系统遗迹,包括锯形迹、多山迹与蝌蚪状潜穴等类型。与更早期仅停留在沉积物表面的简单爬迹不同,三维潜穴是动物行为复杂化的重要标志,这些化石首次展现出动物向沉积物内部“纵向探索”的能力。这些精心构造的地下通道网络,表明它们不再是海底的“表面过客”,而是可进行有计划的、主动的沉积物探测,是能够主动挖掘、构建三维栖居空间的生态系统“工程师”。

在埃迪卡拉纪,海底普遍覆盖着一层坚韧的“微生物席”,这层生物膜为当时固着或简单移动的大多数生物提供了稳定的栖息地。这些早期动物的挖掘行为,在当时的海洋生态系统中引发了一系列连锁反应。这些“工程师”的活动破坏了“微生物席”的稳定性,动摇了旧有生态系统的根基。研究显示,在石板滩地层中,潜穴化石的丰度与典型的埃迪卡拉纪宏体化石的丰度呈负相关。在潜穴密集的层位,原有的埃迪卡拉纪生物变得稀少。这表明,这些“工程师”可能通过竞争空间、资源或间接破坏微生物垫基底,局部排挤了适应旧生态系统的生物群落。

上述行为革新促进了元素循环的变革。尽管埃迪卡拉纪仍处于低氧条件下,这些扰动还难以大规模氧化深层沉积物,但“工程师”的活动无疑增强了沉积物的物理混合,影响了磷、碳、硫等关键元素的生物地球化学循环。这些具有两侧对称身体构型的动物所驱动的行为革命,架起了一座桥梁,连接了埃迪卡拉纪相对静态的“微生物席垫”世界,和寒武纪开始出现的、动物与沉积物剧烈相互作用的“混合基底”世界。寒武纪生命大爆发的序幕,在5.5亿年前已然拉开。

从平面到立体,从稳定到动态。石板滩生物群记录了动物从在海底表面简单“漫步”,到主动向地下三维空间“开拓”的根本性转变。该研究将复杂三维洞穴系统的出现时间,明确提前到了埃迪卡拉纪晚期,揭示了动物自身行为方式的革新是驱动地球环境和生命演化的强大力量。正是这些古老“工程师”们看似微小的挖掘行为,在漫长的时间尺度上,最终撬动了整个星球的生态格局。

相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会的支持。

石板滩生物群中的Treptichnus遗迹化石

石板滩生物群的遗迹化石复原图

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)