院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

受空气密度和水汽含量变化的影响,宇宙中的电磁波在穿越地球大气时传播速度会减慢,从而产生对流层延迟。这种延迟被认为是甚长基线干涉测量(VLBI)和全球导航卫星系统(GNSS)定位中的主要误差来源。如何精确建模与预报这种延迟,成为了当前天文观测与大地测量领域亟需攻克的重要课题之一。

中国科学院新疆天文台李明帅团队,利用南山26米射电望远镜台址的多年GNSS和气象观测数据,构建了一种融合门控循环单元(GRU)与长短期记忆网络(LSTM)的混合深度学习模型。该方法属于人工智能技术的重要分支,可自动从大量观测数据中学习大气延迟变化规律,从而实现对天顶对流层延迟(ZTD)的高精度短期预测。

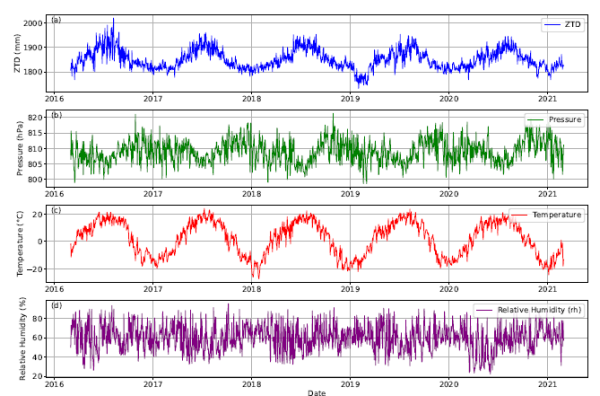

团队首先对南山台站多年的GNSS观测进行了频谱分析,发现ZTD变化具有明显的年周期与半年度周期——夏季偏高、冬季偏低。这种变化与气温和水汽含量密切相关:温度越高、水汽越多,信号延迟越显著。

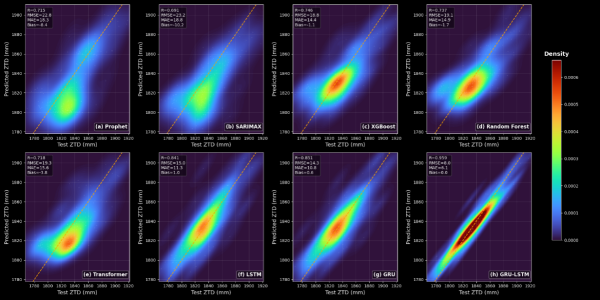

针对传统经验模型难以捕捉复杂非线性变化的局限,研究团队引入深度学习架构,将GRU用于提取短期变化特征,LSTM用于记忆长期趋势,两者结合后形成“混合神经网络”,既能捕捉大气延迟的短时波动,又能识别其长期规律。结果显示,该模型的预测误差仅约为8毫米,相关系数达96%,显著优于传统统计模型和单一神经网络。

高精度的对流层延迟预测结果,可有效提升VLBI观测的大气相位修正精度,改善射电源定位与基线解算结果,同时也为毫米波天文观测提供更准确的气象支撑,在可降水量(PWV)反演与天气预报中具有广泛的应用前景。该研究展示了人工智能在射电望远镜大气校正中的应用潜力,为未来奇台110米望远镜(QTT)及多站干涉观测的高频段运行奠定了技术基础。

相关研究成果发表在《天文与天体物理研究》(Research in Astronomy and Astrophysics)上。

ZTD变化与气象要素的关系

不同模型的预测精度比较

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)