院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

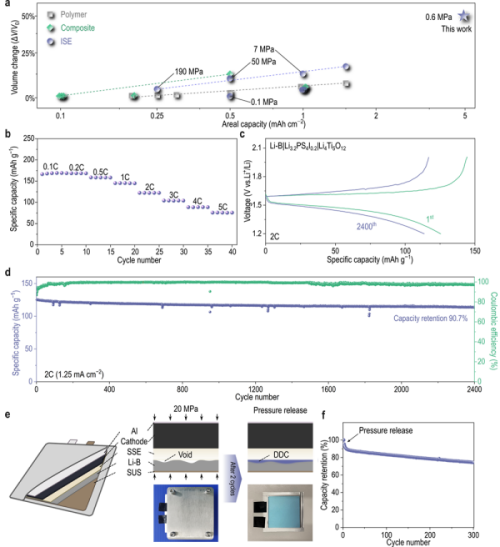

全固态金属锂电池具有高安全性和能量密度双重优势潜力,被视为下一代储能技术的重要发展方向。全固态金属锂电池“制造”和“运行”分别要经历“高”和“低”两种压力,在高压力下金属锂发生蠕变易引发电池短路,而在低压力下固-固界面会接触不良,金属锂负极本身的体积效应严重,循环中界面劣化问题严重。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究团队等,开发出拓扑强化负极(TFA),实现宽压力耐受低体积效应金属锂负极。TFA由三维纤维状Li5B4骨架和60%金属锂组成,Li5B4骨架形成快速锂扩散路径,将表面锂“沉积/剥离”过程变成沿亲锂骨架的锂扩散输运行为。TFA体积变化率仅为金属锂负极的40%,耐受压力范围拓宽至0至50 MPa。TFA对称电池临界电流密度提升至5.8 mA cm-2。相关成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。

固体电解质/负极间的固-固界面间隙会引发锂枝晶生长,危害电池循环与安全。物理所科研人员等,改变压力维系固-固接触方案,提出“动态自适应界面”(DAI)。团队在硫化物电解质(Li3.2PS4I0.2)中预置可迁移碘离子,在电场下原位形成微米级LiI层。界面层起始终动态维系界面紧密接触并兼具离子传输能力。联合TFA与DAI两项技术,团队实现零外压全固态金属锂软包电池稳定循环。该工作是全固态金属锂电池迈向实用化的关键一步,为设计下一代钠、钾等固态电池提供了新思路。相关成果作为编辑推荐文章,发表在《自然-可持续发展》(Nature Sustainability)上。

研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院相关项目等的支持。

TFA联合DAI实现全固态金属锂电池零压力工作

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)