院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

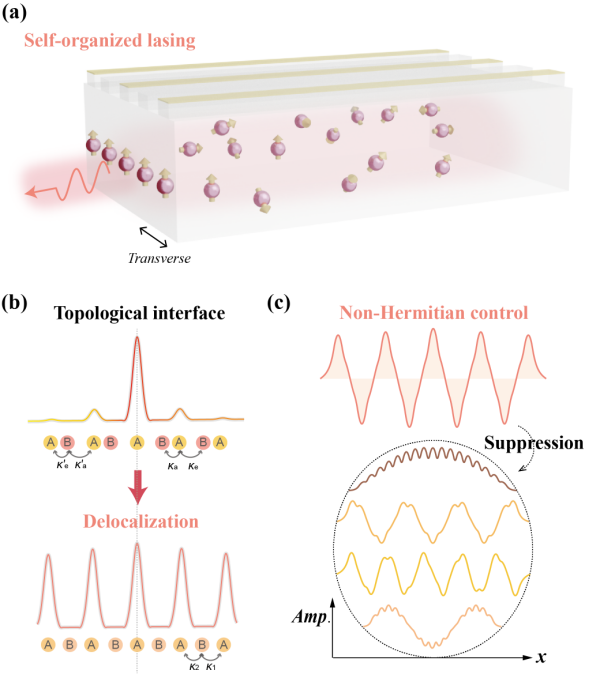

自组织(Self-organization)是指个体元素通过内部相互作用自发排列成有序模式的集体共振现象。然而,传统半导体激光腔中的混沌多模同步现象使其在实际应用场景中的性能受到限制。拓扑光子学起源于凝聚态物理中的拓扑物态理论,通过利用“拓扑不变量”描述光子晶体能带结构,为构建具有鲁棒性、单向性、强局域化的光子态提供了新范式。

近日,中国科学院院士、半导体研究所郑婉华团队成功观测到基于离域化拓扑边界态的自组织激射现象,实现了大规模高相干激光出射,精准破解了传统激光器中“高功率与高相干性互相牵制”的核心矛盾——传统器件受限于物理机制,常需在二者间权衡妥协。研究依托离域化拓扑边界态与非厄米调制辅助的自组织同步机制,既保留了拓扑保护与自组织赋予的高相干性优势,又通过离域化扩展能量分布,最终形成“功率-相干性”协同优化的创新技术方案。

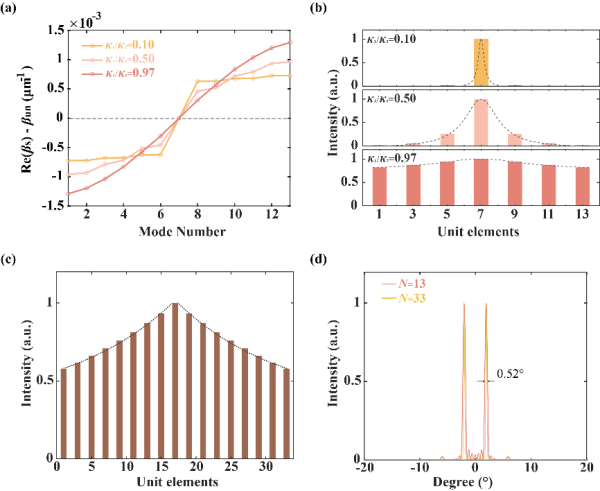

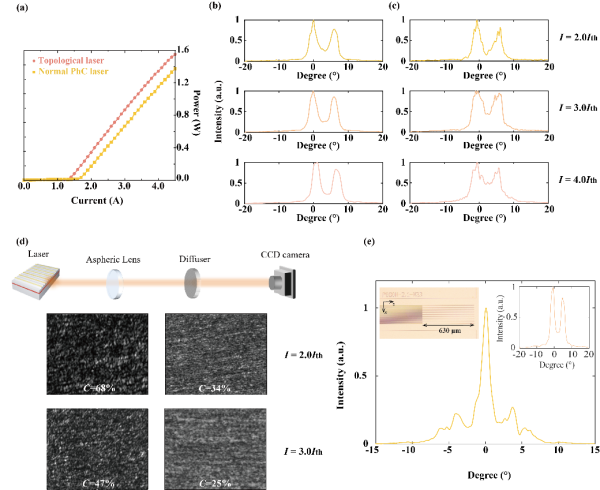

研究团队从经典一维拓扑Su-Schrieffer-Heeger(SSH)模型出发,利用结构的手征对称性保护特性,调控SSH晶格中的单元耦合强度,实现拓扑边界态在实空间中的离域化分布;借助基于图形化电极结构的非厄米调制,离域化的拓扑边界态能够在无序背景中保持主导地位,呈现出独特的自组织模式。与同等规模的光子晶体激光器相比,该拓扑激光器具有更高的空间相干性,这使其展现出更低的阈值、更稳定的输出空间模式以及更高的散斑对比度,同时,进一步扩大了拓扑边界态的空间分布规模,并引入移相耦合器以提升输出光功率密度。

这一方案不仅丰富了拓扑激光器的技术路径,更呼应了拓扑光子学向集成光子芯片、高性能光发射器件渗透的发展趋势,进一步推动了拓扑物理在光子领域的技术落地。

相关研究成果发表在《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)上。研究工作得到国家自然科学基金、北京市科技新星计划等的支持。

自组织拓扑激光输出与基本原理概图

离域化拓扑边界态的设计概念图

拓扑激光器与同规模光子晶体实验结果对比图

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)