院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

随着电动汽车与储能产业的发展,市场对锂离子电池能量密度的需求持续攀升。在众多正极材料中,高镍层状材料因高比容量、良好倍率性能和较低成本,成为当前商业化的主流选择。然而,伴随能量密度提升而来的严重安全隐患特别是热失控风险,成为制约其大规模应用的瓶颈。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队致力于高比能、高安全电池体系的设计,前期通过表征设备及研究方法的创新,阐述了电池热失控过程中负极界面产气及气体串扰行为,揭示了负极产氢及其穿梭反应对电池放热反应的影响机制。

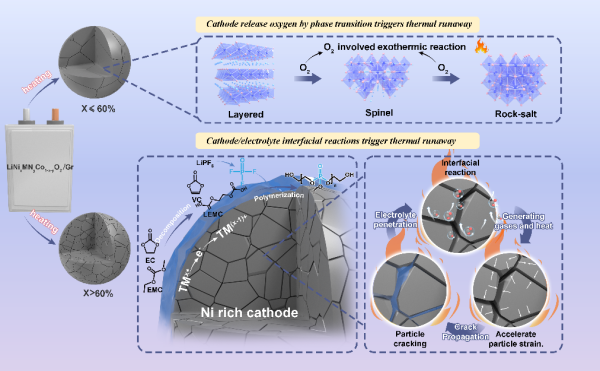

在电池热失控过程中,除了负极,高镍正极对电池热失控也具有重要影响。前期研究表明,在热失控过程中,正极引发的放热链式反应主要通过两条路径:一是体相结构失稳与氧释放,二是表界面副反应加剧。为提升电池安全性,是优先优化材料体相结构稳定性还是抑制界面副反应,这一相互交织的难题亟待破解。

近期,研究团队对比不同镍含量电池在循环老化前后的热失控行为,并结合多种原位-非原位测试手段,通过材料-界面-电池多尺度表征技术,定量分析热失控不同阶段的界面反应及正极材料相变释氧主导作用,揭示了高镍电池体系中热失控由正极/电解液界面放热反应主导而非传统认为的氧释放,在中低镍电池中晶格氧释放及后续反应是热失控的关键驱动因素。

进一步,科研团队探讨了高镍体系中界面反应引发的热失效机制,通过原子层面的实验表征结合仿真模拟,揭示了正极/电解液界面的恶性循环路径——材料各向异性体积变化与H2-H3相变诱发裂纹→加速电解液渗透→副反应产气→气体压力助推裂纹扩展→进一步加剧反应。这种自加速的“反应-产气-开裂”恶性循环导致不可控的级联热失控。

该研究建立微观结构失效与宏观热失控行为的定量关联,为高镍电池安全设计指明了方向:对于超高镍体系,需重点阻断界面反应链,如强化界面包覆、开发耐氧化电解液;对于中低镍体系,应着力提升体相结构稳定性,如梯度掺杂、单晶化。这一发现打破了“体相优先”的传统思维定式,有望推动新一代动力电池在能量密度与安全性双重指标上实现跃升。

相关研究成果发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。

高镍电池热失控过程正极/电解液界面的电化学–热–力多尺度反应演化机制示意图

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)