院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

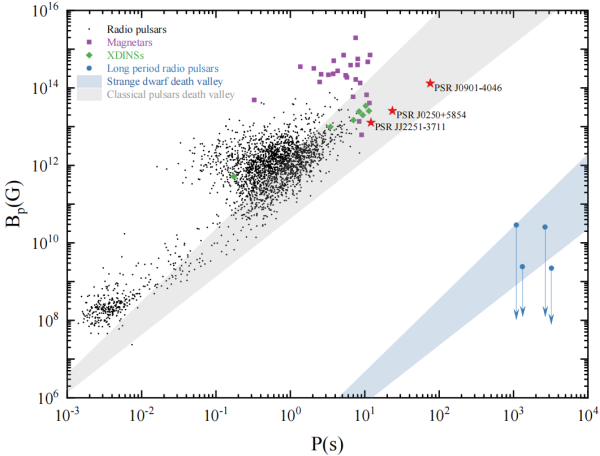

超长周期射电暂现源自转周期高达数千秒,远超传统射电脉冲星的毫秒至数十秒的范围。根据传统脉冲星理论,这些自转极度缓慢的天体应位于射电辐射“死亡线”之下,其自转能不足以产生射电辐射。然而,近年来陆续发现的GLEAM-X J1627-52、GPM J1839-10等天体却展现出周期性的射电活动,这对现有理论形成严峻挑战。

近日,中国科学院新疆天文台研究员周霞与其合作者提出这些孤立的超长周期射电源可能是奇异矮星脉冲星——一种具有奇异夸克物质核心、被普通物质外壳包围的特殊致密天体,并将其成功应用于四个已知的孤立超长周期射电源。研究分析表明,奇异矮星脉冲星因其比传统中子星大得多的半径,能够解释这些天体的超长周期和持续的相干射电辐射特性。

研究发现,这类天体在磁场-周期图上占据独特区域,表面磁场强度介于106至1010高斯之间。所有样本的磁场强度均在106高斯附近呈现一个共同的下限,这可能暗示了其磁层中驱动射电辐射的电子-正电子对产生过程存在一个基本的物理阈值。尽管这类天体自转极其缓慢,它们的射电辐射效率(约10-4至10-2)却与普通脉冲星相当。奇异矮星脉冲星模型支持多波段观测特性,特别是ASKAP J1832-0911在X射线波段的观测结果。观测发现,该源的X射线辐射和射电辐射存在同步变化。同时,其X射线谱呈现“双组分”特征,这些都与奇异矮星脉冲星模型的预测吻合,为该理论提供了坚实的观测证据。

该研究不仅为超长周期射电暂现源这一新发现的族群提供了物理解释,也对理解致密天体内部奇异夸克物质的状态方程具有重要的科学意义。奇异矮星脉冲星作为一种理论上被提出但观测上尚未完全证实的致密天体,其独特结构使它们能在极长自转周期下仍保持射电活跃,为致密天体研究提供了新视角。

相关成果发表于《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)。

磁场-周期图中奇异矮星的“死亡谷”

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)