院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

全氟碳化合物因具有优异生物相容性,在生物医学和工业领域应用价值显著。其中,低沸点全氟碳(PFCs)微液滴在生理条件下稳定,可在能量刺激下实现液滴-气泡快速相变,不仅为肿瘤靶向超声成像与药物递送提供新思路,也是研究微尺度相变的理想模型体系。然而,传统技术难以实现多尺度、多相态、纳米级分辨的原位观测,同步辐射软X射线谱学显微技术的发展为此提供了全新解决方案。

近日,中国科学院上海高等研究院与上海应用物理研究所合作,创新性利用同步辐射软X射线谱学显微技术,成功诱导单个亚微米级全氟己烷(PFH)液滴发生内部相变,并实现相变后纳米气泡生长演化的高分辨率原位观测。

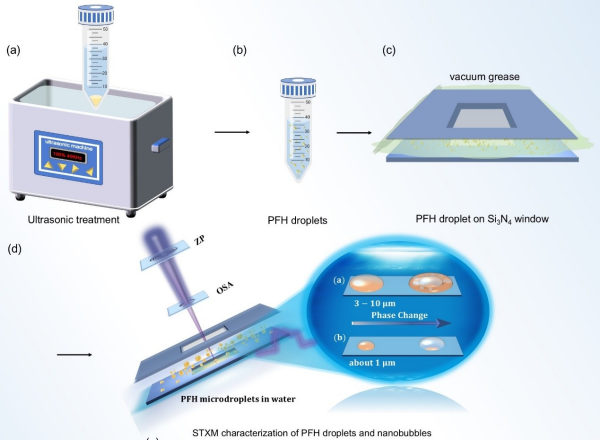

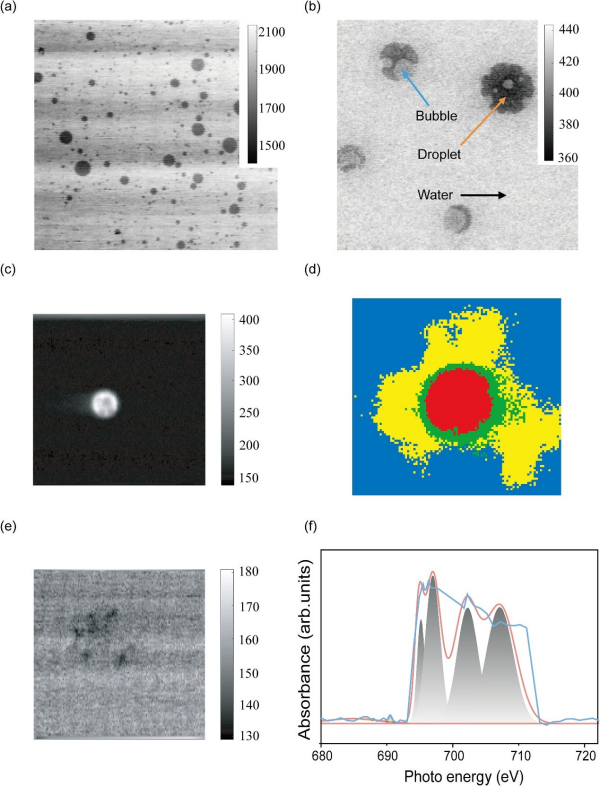

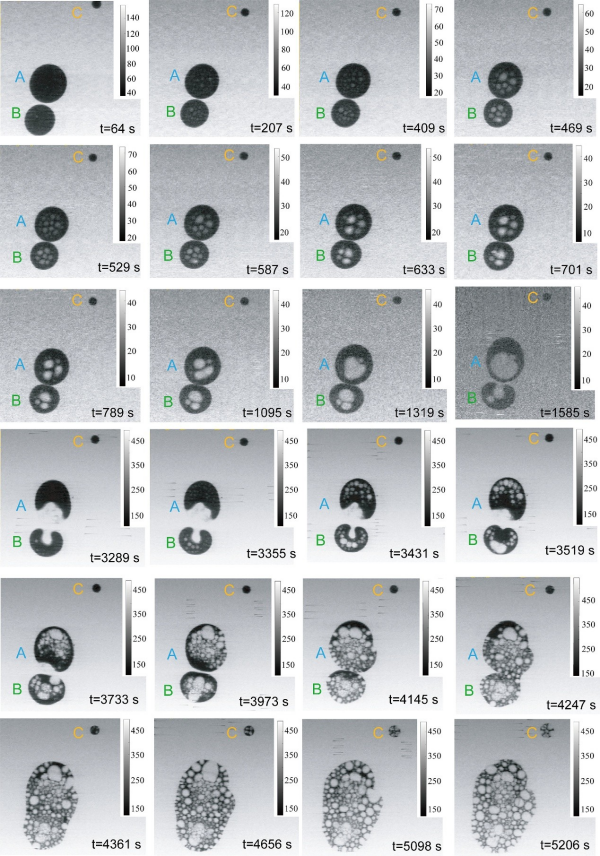

研究团队前期对PFH纳米液滴的可控制备进行了研究,成功制备了高浓度、约100 nm的液滴。同时,进一步系统研究了PFH微液滴在不同盐和pH下的稳定性。科研人员通过超声制备了不同尺寸PFH微液滴,依托上海光源BL08U1A线站的扫描透射软X射线显微镜(STXM),利用X射线原位诱导相变,系统揭示了单个PFH微液滴内纳米气泡的成核生长规律:纳米气泡优先在液滴中心成核,呈现“成核-聚集-稳定-二次成核”的独特动力学过程;10 µm、6 µm、3 µm不同尺寸的液滴分别呈现S形、指数形、线性生长模式;气液界面处的纳米气泡密度较本体区域高数十倍,证实界面在相变中的关键作用;液滴变形存在尺寸效应:>1 µm液滴表现为膨胀/塌陷,<1 µm液滴则发生整体相变。

相关研究成果以In Situ Observation of Soft X-ray-Triggered Nanoscale Phase Transitions in Perfluorocarbon Microdroplets为题,发表在《胶体界面化学杂志》(Journal of Colloid and Interface Science)上。

软X射线诱导PFH微滴相变原位观测示意图

PFH液滴的特征和相变

在689 eV下的原位STXM图像显示了PFH纳米气泡的形成

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)