院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

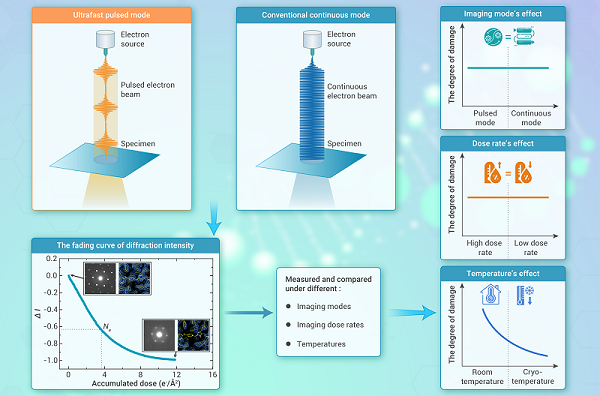

冷冻电镜技术可解析近天然状态下生物大分子的高分辨率结构,从而推动分子生命科学研究和生物医药开发的进展。虽然这一技术已取得较多成果,但存在样品电子辐照损伤技术瓶颈。超快电镜技术是近年发展起来的新型电子照明成像技术,为解决样品电子辐照损伤问题提供了新机遇。利用超快脉冲光束驱动的电子脉冲进行成像、将超快电镜技术与冷冻电镜技术结合起来形成的超快冷冻电镜技术,有望在生物大分子复合体的结构动态研究中发挥作用。

近日,中国科学院生物物理研究所孙飞研究组联合物理研究所李建奇研究组,探讨了类生物有机样品饱和脂肪烃C44H90晶体在不同成像模式(常规连续电子束和超快脉冲电子束)、温度、电子剂量率、波包电子数和脉冲重复率下的电子辐照损伤效应,明确了脉冲式电子成像模式对有机样品的电子辐照损伤与连续式电子成像模式相同,揭示了电子束对样品辐照损伤背后的物理机制。

该团队依托新建成的设备平台,研究了脉冲式电子成像对生物有机样品的电子辐照损伤效应,解析出饱和脂肪烃样品在不同成像模式和成像条件下完整的衍射强度衰减曲线和临界电子剂量值。团队通过对不同实验条件的纵向(如不同温度)与横向(如脉冲和连续模式)对比分析发现,样品电子辐照损伤与电子剂量率之间无相关性、降低温度可缓解样品电子辐照损伤、脉冲成像模式对样品电子辐照损伤与连续成像模式相同。

研究表明,时间调制的脉冲电子束无法缓解样品受到的电子辐照损伤,超快脉冲式电子成像不适合发展为解决冷冻电镜技术中样品辐照损伤问题的有效手段。这为理解电子束下的样品辐照损伤提供了新的见解和实验依据,为阐明辐照损伤的基本原理提供了指导。

上述成果为北京怀柔科学城“多模态跨尺度生物医学成像设施”中新一代生物cryo-UEM系统的建设奠定了基础。

7月2日,相关研究成果发表在The Innovation Life上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院相关项目等的支持。

饱和脂肪烃C44H90晶体的电子辐照损伤探测示意图

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)