院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

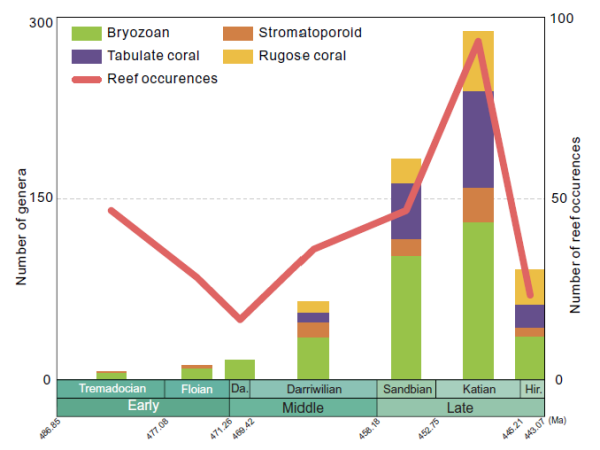

科学界普遍认为,在奥陶纪生物大辐射事件期间,造礁动物如层孔海绵、珊瑚、苔藓虫等突然在中奥陶世达瑞威尔晚期呈现全球规模的 “爆发式”增长,提高了海洋生物多样性。但是,中国科学院南京地质古生物研究所研究团队近期在湖北宜昌远安发现了迄今为止最早的层孔海绵化石(约4.8亿年前),将该类造礁生物的起源时间提前了约2000万年。然而,此后出现了长达两千万年的“生物礁空窗期”,化石记录几乎消失。这引发如下疑问,为什么在早奥陶世后的2000万年间出现生物礁记录空白?为什么在这一时期,构成生物礁的生物化石记录几乎消失?为什么直到中奥陶世达瑞威尔晚期,生物礁构建生物才突然“爆发”出现?

近日,南京古生物所副研究员李启剑联合韩国高丽大学博士后研究员全胄完及韩国忠南大学教授李政贤,通过大数据揭示了约4.75亿年至4.60亿年前晚弗洛世至早-中达瑞威尔世或存在化石保存偏差现象,而非真正的化石空窗期,挑战了关于奥陶纪生物大辐射事件的传统认知。

该团队整合了主要古大陆的地层序列和化石记录数据并开展了研究。大数据相关性分析显示,这一“爆发”可能并非真正的生物演化事件,而是由于全球海平面在晚弗洛世至早-中达瑞威尔世期间下降,导致浅海碳酸盐沉积环境大范围消失、生物礁缺乏良好的发育条件,且相当一部分化石记录被广泛侵蚀抹除。这种保存偏差掩盖了生物真实的多样化过程。随着海平面在中达瑞威尔世重新上升,原本已多样化的生物重新广泛分布于浅水环境,在化石记录中形成了“突然出现”的假象。

上述现象是Sppil–Rongis效应——地质保存条件改善,制造出生物“爆发”的错觉。该研究认为,奥陶纪生物大辐射事件并非一个瞬间发生的“爆炸性事件”,而是生物长期演化轨迹的一部分,常被海平面变化和保存偏差打断和重塑。这支持了寒武纪生命大爆发与奥陶纪生物多样化应视为一个连续过程的观点。同时,研究提出,地质保存条件对古生物多样性认知具有决定性影响,对理解地球生命演化史具有重要意义。

相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。

礁石建造动物群(层孔海绵、珊瑚、苔藓虫)的多样性(属的数量)和礁石出现随时间的变化

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)