语音播报

羽毛是鸟类征服天空的工具,其功能演化从早期单根细丝状羽毛的保温、隔热、通讯交流、保护色及防水等,逐渐演化为飞羽的空气动力学功能。现代鸟类飞羽具有高效空气动力功能的主要原因在于精密构造——其远端羽小枝腹侧的羽小钩嵌入隔壁羽枝上近端羽小枝背侧的凹槽,形成类似拉链的互锁结构,称为钩槽联锁机制;近端羽小枝末端具有结节,防止羽小钩在受外力时在羽小枝上滑动,称为级联滑锁系统。通过钩槽联锁机制与级联滑锁系统双重机制紧密结合,使飞行羽毛兼具超强抗撕裂能力与自修复功能。

近年来,在我国辽宁西部、河北北部及内蒙古东南部中生代地层发现的一系列带羽毛恐龙化石为羽毛的宏观演化研究提供了证据。但是,由于羽毛的羽小枝等细微结构通常在成岩时被破坏,这些在页岩中保存的化石仅能保存羽毛的宏观形态。因此,鸟类飞羽的钩槽联锁机制与级联滑锁系统的演化机制一直缺乏直接证据。

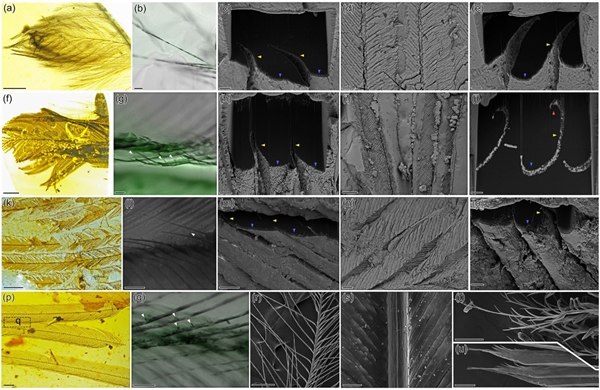

针对上述问题,中国科学院动物研究所研究员白明团队联合国家自然博物馆、中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、沈阳师范大学及首都师范大学等单位的科研人员,对距今约9900万年前的5块晚白垩世缅甸羽毛琥珀进行研究。该研究构建了针对羽毛琥珀微纳结构原位暴露和三维形态获取分析技术体系,并通过使用片溶法对羽毛化石表面进行局部处理,将羽小枝及其黑素体原位暴露,且利用激光共聚焦显微镜与高分辨率扫描电镜分别获得三维结构信息和羽小枝及其黑素体的微纳尺度超微结构信息。同时,研究利用扫描电镜的聚焦离子束技术对羽小枝进行原位切割,获得了羽小枝横截面的三维超微结构。

研究表明,中生代羽毛的羽小枝存在两种新类型——类型I羽毛和类型II羽毛。其中,类型I羽毛具有近乎对称的羽片,羽轴极细,羽枝基部宽度小于分生的羽小枝。这一类型的羽毛或属于驰龙类、伤齿龙类等接近鸟类的非鸟恐龙。同时,其羽小枝基部的横截面呈现独特的“L”形弯曲,与现代鸟类的廓羽相似,但缺乏钩槽结构。羽小枝中远段保留绒羽典型的结节结构,证明了羽毛从绒羽向飞羽演化是通过“基部形态改造”与“末端功能强化”分阶段创新实现。类型II羽毛具有符合现代飞羽标准的增厚的羽轴和不对称羽片,这一类型的羽毛或属于缅甸晚白垩世常见的反鸟类。其近端羽小枝背侧首次发现明确凹槽,并与远端羽小钩形成互锁机制。与现代鸟类不同,其近端羽小枝腹侧呈“J”形弯曲,使相邻羽小枝间存在空隙,空气易从缝隙穿过,表明早期飞行羽毛的空气动力学效率较低。进一步,该团队在一件无羽轴游离羽枝标本的近端羽小枝末端背侧发现结节,这是迄今最古老的羽毛级联滑锁系统实证。

基于上述发现,该团队丰富了羽毛演化模型理论中第3-5阶段。其中,阶段IIIa+b代表羽轴极细、羽小枝具有结节,但基部“L”形化的过渡形态;阶段IVa显示羽轴增厚但无羽小钩;阶段IVb揭示羽轴增厚,出现羽小钩;阶段Va对应反鸟类空气动力学效率较低的不完全优化飞羽;阶段Vb指向今鸟类的现代高效飞羽。

同时,该团队在观察羽毛化石超微结构时,发现大量在羽小枝中呈原位保存的黑素体。研究团队根据黑素体的三维排列分析黑素体大小及形状,并利用布拉格定律推导模拟公式计算反射峰波长,揭示了这些羽毛可能的原始色彩——类型I羽毛因特殊黑素体层状排列或呈现“黑色带红色光泽”;类型II羽毛或为单调的深灰色或“企鹅式纯黑”;游离羽枝或为普通灰色。

这一研究填补了羽毛演化史的关键空白,为重建早期鸟类飞行能力的演化路径提供了实证。

近期,相关研究成果以The Ultrastructure of the Cretaceous Feathers Highlights the Evolution of the Feather为题,发表在《科学通报》(Science Bulletin)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院及北京市等的支持。

研究的类型I羽毛化石(a-e)、类型II羽毛化石(f-j)、零散羽枝化石(k-o,p-q)和现代鸟的羽毛

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)