院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

湿地储存了全球约三分之一的土壤碳,淹水厌氧环境对胞外酶(特别是酚氧化酶)活性的抑制作用被认为是湿地有机碳长期积累的关键因素之一。然而,湿地胞外酶活性对排水的响应存在极大的不确定性,明确背后的调控机理有助于准确预测气候变化下湿地碳动态及对气候的反馈。

中国科学院植物研究所研究员冯晓娟研究组在2020-2023年,对我国30个经历了长期(15-55年)排水的湿地(包括14个泥炭藓湿地和16个非泥炭藓湿地)进行了配对采样(包括自然淹水湿地和人工疏干湿地),通过胞外酶活性测定、微生物宏基因组及植物代谢组分析,结合文献数据整合和室内培养试验,解析了胞外酶活性对湿地排水的差异化响应规律和调控机制。

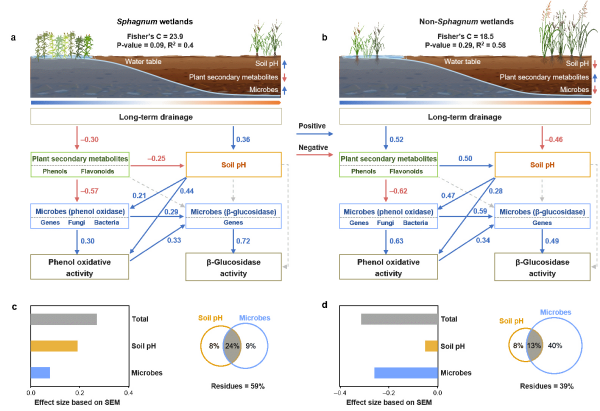

研究发现,尽管短期排水通过增加土壤氧气含量普遍促进了湿地酚氧化酶活性,但是胞外酶活性对长期排水的响应在泥炭藓和非泥炭藓湿地中截然不同。在非泥炭藓湿地中,长期排水通过增加植物次级代谢产物(特别是抑菌酚类)的含量,降低了合成酚氧化酶的微生物和相关功能基因的丰度,进而导致酚氧化酶活性下降。相反,在泥炭藓湿地中,排水导致富含抑菌酚类代谢产物的泥炭藓被草本植物所取代,进而增强了合成酚氧化酶的微生物丰度,提高了土壤酚氧化酶活性,并进一步增强了水解酶活性。因此,植物-微生物交互作用(而非氧气含量)是调控湿地胞外酶活性对长期排水响应的关键因素。该发现突破了以氧气作用为核心的经典“酶栓”机制,揭示了气候变化下植物功能性状变化对湿地碳动态的重要调控作用。

相关研究成果于8月15日发表在《自然-气候变化》(Nature Climate Change)上。研究工作得到国家自然科学基金的支持。

植物-微生物交互作用调控湿地胞外酶对排水的响应

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)