院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

界面摩擦电荷的有效控制与利用是摩擦电器件以及新型传感技术的重要基础。近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料重点实验室研究员王道爱团队在摩擦电荷存储/耗散的调控及其应用等方面取得系列进展。

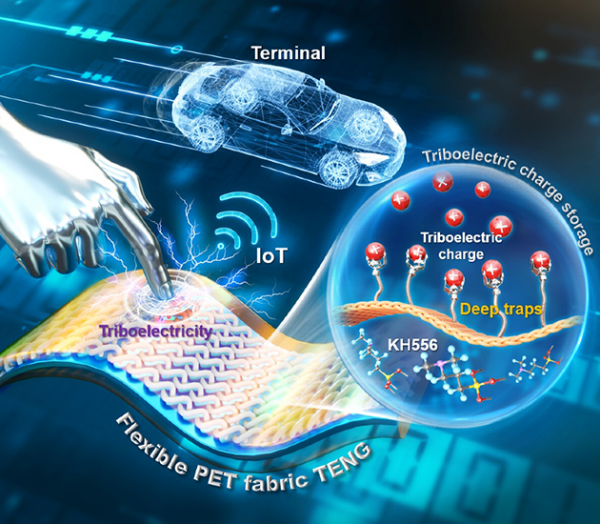

摩擦起电过程中产生的电荷会瞬时存储在电介质表面,进而被两种不同类型的陷阱(浅陷阱和深陷阱)捕获。其中,浅陷阱中的电荷容易逸出,优先耗散到环境中,而深陷阱中的电荷则因为极难逸出,可长期储存。因此,影响摩擦层电荷耗散率的关键因素是陷阱捕获电荷和被捕获电荷的逃逸能力。基于此,该团队通过系统研究,揭示了载流子深陷阱在摩擦电荷存储中的机制,通过分子自组装技术在织物摩擦层界面构建载流子深陷阱的方式增加TENG的电输出,将该织物TENG用于物联网可穿戴电子设备的电源模块,实现了对机械运动的稳定控制。相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials,2024,2303389)上。

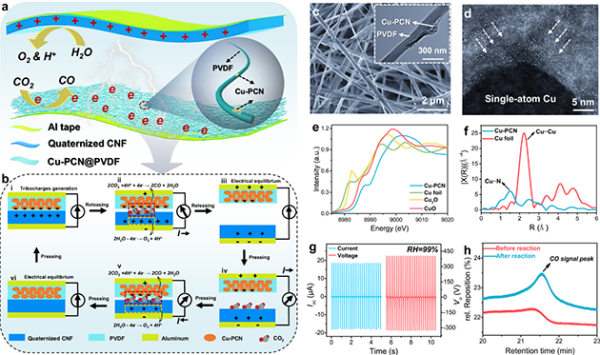

近日,研究团队与新加坡科学技术研究局的科研人员合作,在界面电荷利用方面取得新突破,利用单原子铜锚定的聚合物碳氮化物催化剂和季铵化纤维素纳米纤维,成功实现了接触电催化CO2还原,生成CO的法拉第效率达到96.24 %。季铵化纤维素纳米纤维由于含丰富的羟基,可在高湿度环境中与水分子形成氢键,固定水分子并参与接触带电并发生氧化反应,导致氧气和质子的产生,参与触电催化CO2还原过程。这种方法在低浓度CO2环境中能高效地将其转化为CO,为减少大气CO2排放和推进化学可持续性策略提供了一种解决方案。相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications,2024,15,5913)上。

上述工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项和甘肃省重大专项等的支持。

PET织物中构建深层陷阱的策略

接触电催化CO2还原策略

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)