院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

面对自然界多种多样的生物和非生物胁迫,植物进化出独特的适应机制,如通过气孔介导植物体与外界环境的气体交换来调控自身对环境变化的适应。气孔通过开闭运动控制水分散失和二氧化碳吸收,进而调节植物的蒸腾作用和光合作用。

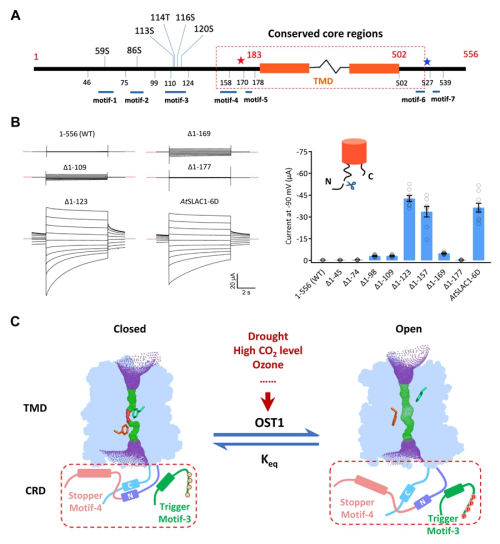

在分子水平上,气孔运动由保卫细胞的离子通道调控。它们通过介导离子跨膜流动来控制保卫细胞膨压变化,进而驱动气孔的运动。在遭遇高浓度二氧化碳、臭氧、干旱和微生物侵袭等环境胁迫时,气孔会关闭以保护植物。在这一过程中,慢型阴离子通道SLAC1起到关键作用。SLAC1通过感知外界信号并改变自身分子构象来关闭气孔。

此前,中国科学院遗传与发育生物学研究所陈宇航研究组报道了植物SLAC1第一个冷冻电镜结构。该结构包含主体的跨膜结构域,而位于膜外的N端~180aa和C端~60aa由于柔性过大而无法在结构中被观察到。这些柔性区域携带磷酸化位点,是SLAC1离子通道激活所必需的。前期,蛋白质质谱和电生理学研究鉴定了6个位于N端的关键磷酸化位点,但磷酸化修饰对SLAC1通道的作用尚不清楚。

近期,陈宇航研究组利用生物信息学、电生理学和AlphaFold建模等手段,进一步揭示了SLAC1的磷酸化激活机制。研究发现,SLAC1柔性的N端和C端部分在胞质内形成调控结构域(CRD),进而其与TMD互作以维持SLAC1在静息时的自抑制状态。在SLAC1激活过程中,磷酸化修饰引起CRD的构象变化和自抑制的解除。该研究证实了CRD在静息状态下的自抑制功能,并揭示了其在磷酸化后对维持离子通道开放的必要性。

该研究从分子构象、通道活性和生理功能等层面揭示了磷酸化修饰驱动SLAC1通道激活的分子机制,推进了科学家从分子层面研究气孔对外界环境变化的感知和响应。上述成果有望为耐旱作物的精准设计和种质创新提供新思路。

7月8日,相关研究成果在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国博士后科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。该成果由遗传发育所和美国哥伦比亚大学合作完成。

SLAC1通道的磷酸化激活机制

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)