院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

9月16日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组与华东师范大学生命科学学院姜伊娜研究组合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,在线发表了题为Control of arbuscule development by a transcriptional negative feedback loop in Medicago的研究论文。该研究发现ERM1/WRI5a-ERF12-TOPLESS作为一个新的正-负反馈环,动态调控营养交换和丛枝发育,进一步完善了丛枝菌根共生营养交换与调控的理论框架。

植物-丛枝菌根真菌共生是自然界中最保守和广泛存在的共生形式。碳源与磷营养的交换是植物-丛枝菌根共生的核心。该团队前期的研究揭示了脂肪酸是植物传递给丛枝菌根真菌的主要碳源形式,AP2/ERF超家族转录因子WRI5a通过靶向植物脂肪酸转运蛋白STR编码基因启动子中的AW-box元件激活其表达,是菌根共生双向营养交换的分子开关。研究通过绘制水稻-丛枝菌根共生转录调控网络,发现SPX-PHR是控制磷营养和脂肪酸营养交换平衡的核心元件。上述成果建立了丛枝菌根共生营养交换和调控的基本理论框架。然而,植物脂肪酸的合成和输出是一个耗能的过程。植物如何根据自身营养状态和需求,从时空和强度上对营养交换的速率进行动态调节,从而维持互惠共生的稳定,是植物共生领域研究面临的新问题。

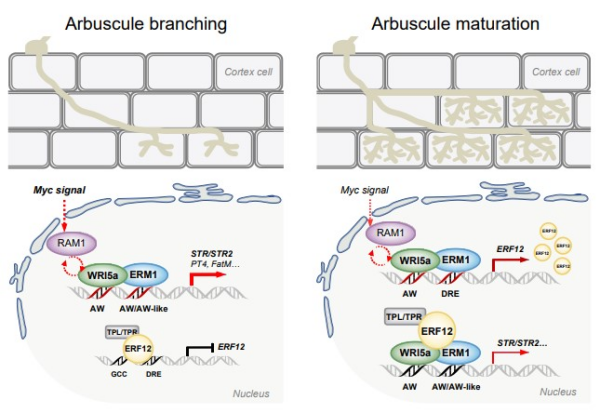

本研究证明苜蓿中Half-size ABCG转运蛋白STR与STR2形成二聚体,介导脂肪酸向丛枝真菌转运。该工作鉴定到ERF家族两个新的转录因子ERM1和ERF12(两者相互拮抗调控营养交换基因表达)。其中,ERM1通过靶向基因启动子中的AW-box与AW-box-like元件激活下游脂质合成及转运相关的基因表达,正调控菌根共生。而在共生后期ERM1/WRI5a会适度激活ERF12的表达。ERF12是菌根共生的负调控因子,作为桥梁蛋白招募TOPLESS家族辅抑制因子,抑制共生相关基因表达,从而对脂质转运过程“踩刹车”,避免植物自身资源的无效输出。

研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

共生过程中ERM1/WRI5a–ERF12–TOPLESS复合体动态调控营养转运模型

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)