院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

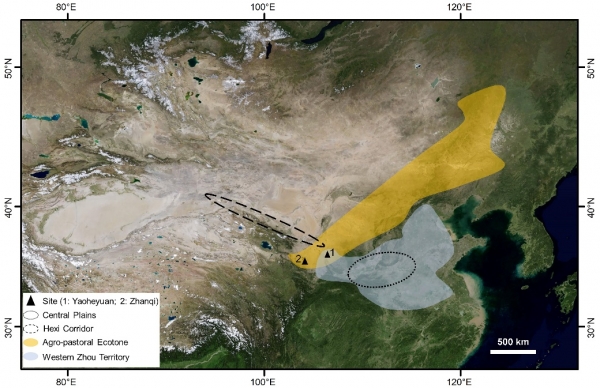

中国北方农牧交错带是连接中原地区与欧亚草原的重要战略通道,于距今4000年左右伴随着日益频繁的跨欧亚大陆文化交流而逐渐形成,并展现出融合了南部中原地区农业与北部欧亚草原牧业的农牧结合经济形态。距今3000年前后,以中原为政治核心区的西周王朝大举扩张。一系列征战及分封举措使得西周王朝与农牧交错带产生了密切互动并控制了其部分地区。然而,目前对于周王室管控下的农牧交错带生计策略知之甚少。

近期,中国科学院大学考古学与人类学系与宁夏回族自治区文物考古研究所合作,利用气相色谱-质谱联用(GC-MS)及气相色谱-燃烧炉-同位素比值质谱(GC-C-IRMS)技术,对宁夏姚河塬遗址(图1)出土陶器开展脂质残留物分析,探讨农牧交错带的经济形态发展及西周王朝在领土扩张中的文化差异性。

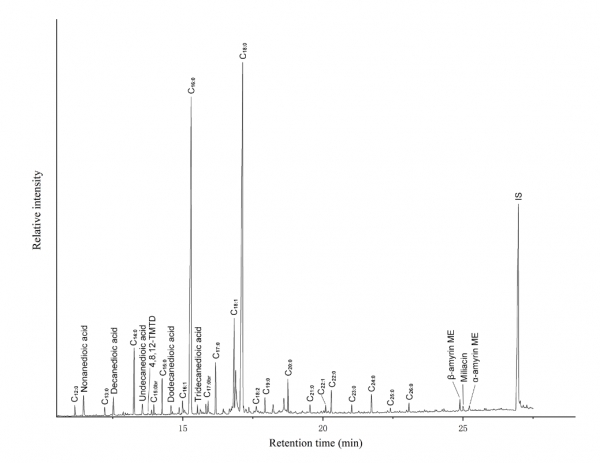

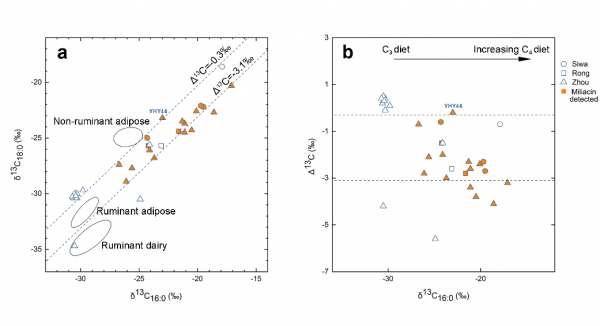

研究显示,姚河塬先民存在小米、反刍动物肉和乳制品的消费,同时可能摄食了马肉或马奶。相较于农牧交错带同时期的占旗遗址(寺洼文化),姚河塬遗址乳制品消费占比较低,表明其反刍动物管理以肉食为导向,这可能与乳糖不耐受及人群饮食习惯有关。黍素(miliacin)生物标记物的检出(图2)及呈现C4偏移的脂肪酸单体碳同位素数据表明小米既被先民直接消费,其副产品也被用作饲料喂养家畜(图3)。姚河塬先民从事农牧结合的生计策略,伴随着大量家养食草动物和极少猪的开发,体现了周文化在中原和农牧交错带地区间的差异,反映了欧亚草原游牧文化和气候变化影响下中国西北地区距今3000年左右的牧业强化,可能反映农牧交错带已经形成。

相关研究成果以New insights into the subsistence strategies of the northwest frontier of the Western Zhou Dynasty (1046–771 BCE) through pottery lipid analysis为题,在线发表在Archaeological and Anthropological Sciences上。

图1.主要研究区地理位置

图2.陶片脂质提取物的气质联用分析

图3.陶片吸附脂肪酸的单体碳同位素值分布

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)