语音播报

杜鹃花属(Rhododendron)是北半球最大的木本植物属,也是我国种子植物最大的属,在全球有1000余种,其中中国约590种。快速辐射演化和频繁的自然杂交事件使得杜鹃花属分类和系统发育研究存在挑战性。横断山和喜马拉雅地区是全球杜鹃花属植物分布和分化中心之一,拥有该属物种320余种,其中约三分之二为区域特有种。因此,杜鹃花属在横断山和喜马拉雅地区的多样化历史备受关注。

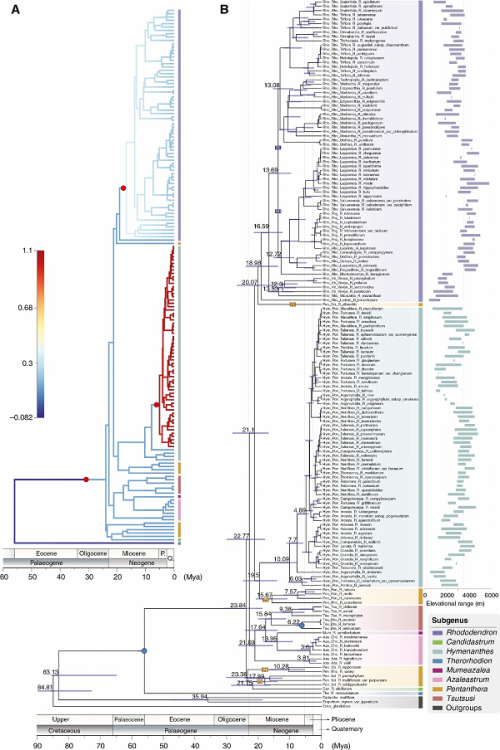

近日,中国科学院昆明植物研究所高连明团队/李德铢团队与英国爱丁堡大学博士Richard Milne、爱丁堡皇家植物园教授Peter Hollingsworth合作,对杜鹃花属物种进行广泛取样,获得了杜鹃花属全部8亚属12组共161个物种的浅层基因组数据,包含该属在横断山和喜马拉雅地区约45%的物种。该研究基于叶绿体基因组数据,通过系统发育重建、分化时间估算和物种多样化速率等分析探究了杜鹃花属的系统发育关系和多样化历史。

研究表明,叶绿体基因组能够较好地解决杜鹃花属的亚属间和多数物种间的系统发育关系。与前期基于叶绿体基因组和核基因组数据推断的系统发育比较,研究发现杜鹃花属包括13个稳定的单系分支;核和质体系统发育之间的强烈冲突则表明,深度分支可能发生过杂交/基因渐渗等网状进化事件。叶状苞杜鹃亚属(R. subg. Therorhodion)在始新世(约56 Mya)分化出来,经过始新世和渐新世(约32 Mya)的地史变迁,在中新世早期(23.8 ~ 17.6 Mya)一个相对较短的时期(约6 Mya之内)快速多样化形成了核心杜鹃属(共12个分支)的10个支系。以横断山和喜马拉雅地区为分化中心的两个亚属(代表了区域内90%以上的物种)多样化历史各不相同。杜鹃花亚属(R. subg. Rhododendron)在中新世早期(20.1 Mya)起源,多样化速率在随后(约16.6 Mya)显著增加,此后(约13.7 Mya)再分化出适应高海拔(Clade RH)和适应低海拔(Clade RL)的两个分支,这与横断山-喜马拉雅山脉中新世中期(约17 ~ 14 Mya)持续的地质构造事件并隆升至接近现今海拔高度相吻合。持续活跃的造山运动、气候变冷和亚洲夏季风加剧等因素导致的复杂地形、异质生境和扩散障碍等,促进了这两个分支发生平行的辐射物种形成。另一个以横断山和喜马拉雅地区为分化中心的亚属常绿杜鹃亚属(R. subg. Hymenanthes)则起源于中新世早期稍后(19.5 Mya),其冠群在中新世晚期(约10 Mya)开始分化,且多样化速率开始时较缓慢,而在早上新世(约5 Mya)扩散到横断山-喜马拉雅地区后发生快速辐射分化成种,其净多样化速率是杜鹃花亚属的近5倍。这可能是亚属常绿杜鹃亚属在横断山和喜马拉雅地区的扩散所致,同时,上新世的全球气候变冷和季风加强可能直接影响它的分化速率。常绿杜鹃亚属虽有一些分支仅包含适应高海拔的物种,但多数分支同时具有适应低海拔和高海拔的物种;与杜鹃花亚属相比,其海拔偏好可塑性更强,表明该亚属多样化过程中具有较强的生态可塑性。该研究对理解横断山-喜马拉雅地区的物种多样化形成历史与适应性进化提供了重要的研究案例。

相关研究成果以Resolution, conflict and rate shifts: insights from a densely sampled plastome phylogeny for Rhododendron (Ericaceae)为题,发表在Annals of Botany上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、云南省基础研究计划重大项目及云南省博士后定向培养资助项目的支持。

图1.基于叶绿体基因组构建的杜鹃花属系统发育树

图2.基于叶绿体基因组推断的杜鹃花属分化时间和多样化速率

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)