院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

农作物病虫害是制约农业生产的重要因素,事关粮食安全。抗病蛋白作为最大的植物免疫受体家族可感知病原菌的存在,迅速启动免疫应答和抗病过程,是粮食稳产高产的重要保障。抗病蛋白如何激发免疫和抗病的分子机制研究是植物领域的重要科学问题。此前研究揭示拟南芥ZAR1抗病小体形成可通透钙离子的离子通道,通过钙信号来激发植物免疫应答(DOI:10.1016/j.cell.2021.05.003)。然而,抗病小体在不同植物是否具有保守的共性机制尚不清楚。

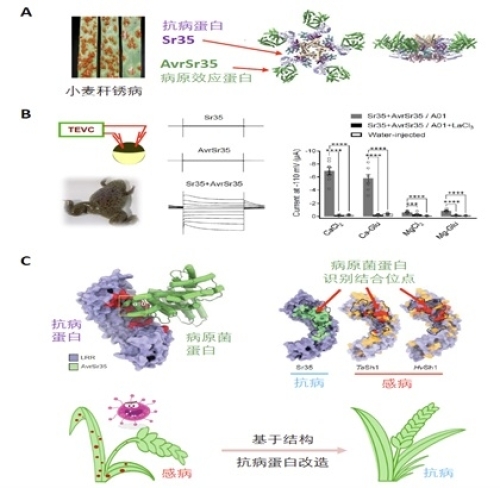

清华大学/德国科隆大学柴继杰研究组、德国马克斯·普朗克学会Paul Schulze-Lefert研究组与中国科学院遗传与发育生物学研究所陈宇航研究组,通过结构生物学,植物遗传学和电生理学等多学科交叉合作,阐明了小麦Sr35抗病小体的结构和分子机制。该研究首次揭示小麦抗病受体蛋白Sr35可被小麦杆锈病病原菌的效应因子AvrSr35所识别而激活,并进一步寡聚化形成抗病小体。该研究利用冷冻电镜技术解析了Sr35抗病小体的五聚化结构,结合细胞生物学和电生理学等手段进一步阐明了Sr35抗病受体蛋白配体识别及活化的分子机制。

研究表明,该Sr35抗病小体与之前研究的ZAR1抗病小体在三维结构和离子通道活性具有保守的共性机制,通过形成钙离子通道来激发免疫和抗病过程。该工作为CNL类抗病蛋白的跨物种改造及利用奠定了理论基础,并在农业生产上具有广泛的应用前景。此外,科研人员基于结构研究对感病作物的非功能同源蛋白进行精准改造获得抗病功能,这为抗病农作物精准设计提供新思路。

9月26日,相关研究成果以A wheat resistosome defines common principles of immune receptor channels为题,发表在《自然》(Nature,DOI:10.1038/s41586-022-05231-w)上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项和科技部等的支持。

小麦抗病小体Sr35离子通道的分子机制研究。A、小麦抗病蛋白Sr35识别小秆锈病病原菌效应蛋白AvrSr35,激活形成Sr35抗病小体;B、通过非洲爪蟾卵母细胞的双电极电压钳电生理学研究揭示Sr35抗病小体可形成通透钙离子的离子通道,进而激发免疫和抗病过程;C、基于结构研究的抗病农作物精准设计。

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)