院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

近年来,针对燃气轮机燃烧室提出的微混燃烧(Micro-mixing Combustion, MMC)技术成为研究热点,该技术通过缩小燃料和空气流动混合尺度,达到强化出口均匀性实现低NOx燃烧。常规天然气贫预混燃烧室主要通过旋流结构促进燃空混合,以及在喷嘴出口逆压梯度诱导高温烟气回流实现稳焰,而微混燃烧器内燃料和空气多以交叉射流或同轴射流的形式混合,一般不具备空气或燃料旋流结构,因此微混燃烧具有抑制回火、自点火的优势,尤其对于火焰传播速度较高的富氢燃料则成为其实现干低排放燃烧的可能选择之一,但对于呈现无旋、直喷、多射流特征的微混燃烧如何实现高燃烧强度下的稳定燃烧则成为关键。

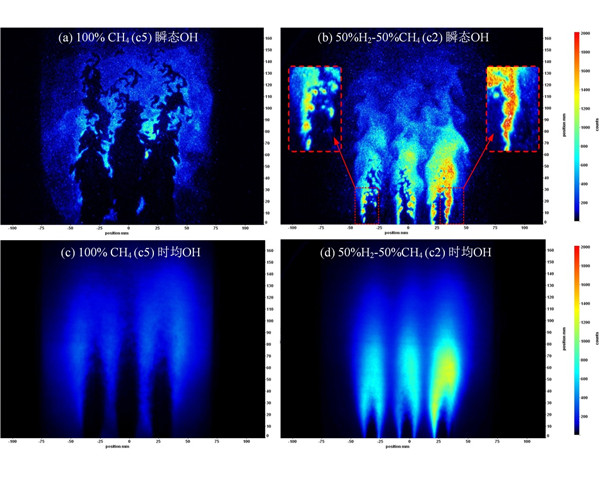

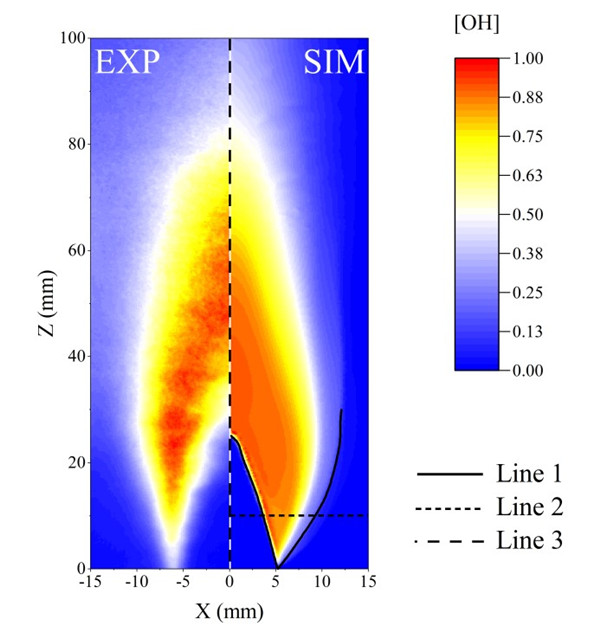

中国科学院工程热物理研究所能源动力研究中心设计开发了一款可实现短距离内高效掺混的新型微混概念燃烧器,针对甲烷-氢气混合燃料实现了0~100%氢含量燃料下的稳定干式低排放燃烧(绝热火焰温度≤ 1920 K, NOx≤ 10 ppm @ 15% O2, CO≤ 14 ppm),实验证明其具有天然气和富氢燃料干式低排放燃烧潜力。采用小火焰生成流形(Flamelet Generated Manifolds, FGM)数值模拟方法结合线性三角剖分插值方法完成小火焰自主建模以考虑含氢燃料燃烧存在的先导扩散效应,实现了含氢燃料微混火焰结构预测,对比实验测量的OH浓度场分布验证了该方法预测富氢燃料火焰的有效性。在此基础上,针对纯甲烷和富氢甲烷两种典型燃料,研究验证了两种微混火焰下的湍流火焰速度模型,阐释了基于预混燃烧基本效应、剪切层拉伸效应和高温烟气回流效应的微混燃烧稳焰机制。

基于上述概念燃烧器结构及燃烧特性基础数据,能源动力研究中心正在进行某型工业燃气轮机天然气干低排放燃烧室样机研制及湿化循环燃气轮机、IGCC煤制气干低排放燃烧室技术研发。上述工作得到航空发动机及燃气轮机国家重大科技专项基础研究和中科院青年创新促进会项目的支持。相关研究成果在International Journal of Hydrogen Energy上发表论文2篇,在燃气轮机领域国际会议ASME Turbo Expo上发表会议论文1篇并作报告,申请发明专利4项。

图1.两种典型的微混火焰形态(OH浓度场)

图2.FGM模拟结果与OH-PLIF结果对比

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)