院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

流域水环境污染是影响全球水安全的突出问题之一,从大区域尺度辨识流域水环境演变及其对自然因素与人类活动响应是水环境研究与管理亟待解决的难题;尤其是过去二十年是我国经济快速发展与环境治理投入迅速增长时期,研究这一时期自然条件变化与社会经济发展背景下的水环境演变,有利于国家水环境污染防治的宏观决策。

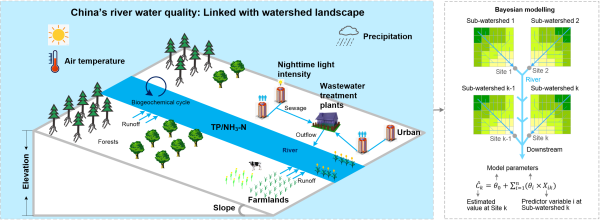

中国科学院南京地理与湖泊研究所副研究员黄佳聪、研究员高俊峰等,联合中国环境监测总站、中科院成都山地灾害与环境研究所、德国亥姆霍兹环境研究所、暨南大学、加拿大多伦多大学等单位,收集了全国十大流域气象、土地利用与水质等数据,分析了2003-2018年全国河流水质的空间格局与演变特征,构建了流域变化环境下的河流水质响应模型,诊断了河流水质变化的主控因子及其空间差异,量化了河流水质变化驱动因素的贡献比例及其不确定性,从地理学视角揭示流域自然因素与人类活动共同驱动下的河流水质响应机制。

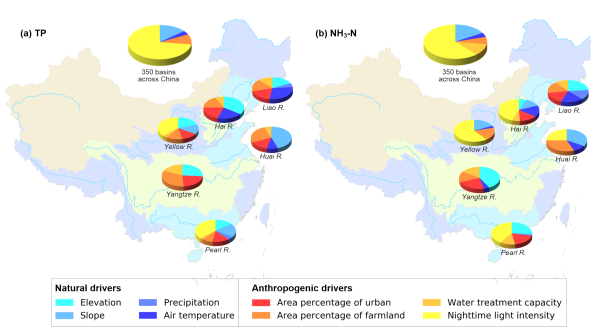

研究表明:2003年至2018年,全国十大流域河流水质总体改善。长江、黄河流域等六大流域水质显著提升,海河流域水质提升幅度最大;河流水体富营养化有所缓解,重金属污染逐步消除,不足0.3%监测点出现重金属污染;总磷与氨氮污染仍是近年水环境污染的主因(贡献率>85%),东部水环境污染比例(17.2%)大于西部(4.6%),东部沿海地区水环境污染最严重(24.4%);流域人类活动是河流总磷/氨氮污染的主导因素(贡献率>75%),流域人口密度、农田与建设用地面积比例是河流总磷/氨氮变化的主控因素,地形气象等自然因素贡献较小。

基于上述研究结果可进一步推论:东部高密度人口区与农业耕作区是我国氮磷污染防控的重点区域,点源与面源污染的协同防控才能更好实现氮磷污染治理目标。该研究可为全国流域水环境污染的分区防控与治理提供科学依据。

相关研究成果以Characterizing the river water quality in China: Recent progress and on-going challenges为题,发表在Water Research上。研究工作得到中科院青年创新促进会、国家自然科学基金等的资助。

流域自然因素与人类活动共同驱动下的河流水质模拟(贝叶斯模型)

流域自然因素与人类活动要素对河流总磷与氨氮污染的贡献比例

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)