院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

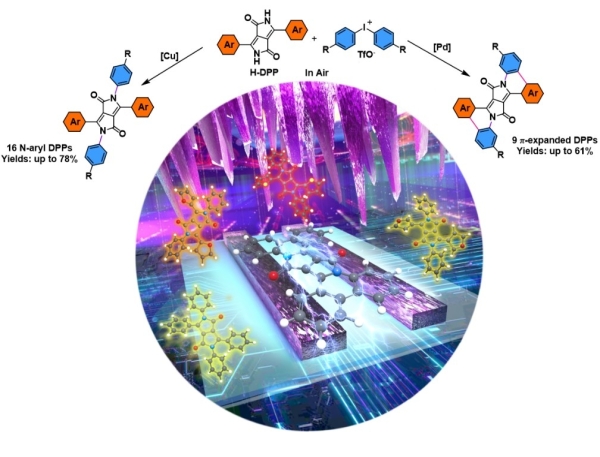

吡咯并吡咯二酮(DPP)是一类重要的人工合成染料,具有色彩鲜艳、优异的光稳定性和热稳定性等优势。近年来,作为电子受体单元,学界构筑了系列DPP基共轭分子和聚合物,并广泛应用于有机场效应晶体管、有机光伏器件、有机热电、单线态裂分、光动力治疗等领域的研究中。大多数的DPP衍生物N-位为烷基侧链,共轭单元如噻吩等通过单键与DPP相连接。作为新的共轭分子和大分子的构筑单元,N-芳基化和共轭拓展的DPP衍生物的合成鲜有报道,且限于特殊的底物结构和需要多步反应。

在国家自然科学基金委、科学技术部和中国科学院的支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员张德清课题组近年来设计合成了系列基于DPP的共轭聚合物,并利用侧链官能化策略,发展了系列高迁移率有机聚合物半导体(J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 173;Sci. Adv. 2016, 2, e1600076;Chem. Mater. 2018, 30, 3090;Chem. Mater. 2019, 31, 1800;Angew.Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18994;Acc. Chem. Res. 2018, 51, 1422)。近期,研究人员在N-芳基化和共轭拓展的DPP衍生物的合成方面取得了进展。以H-DPP与二芳基碘鎓盐为底物,碘化亚铜为催化剂,以高达78%的产率合成了N-芳基DPP化合物,反应表现出良好的底物适应性。这些N-芳基DPP化合物在溶液和固体状态下均表现出良好的发光性能,荧光量子产率分别高达96%和40%。进一步研究发现,把铜催化剂替换为醋酸钯,通过连续的C-C偶联和C-N偶联反应,“一锅法”以较高产率合成了共轭拓展的DPP分子。场效应器件研究表明,这些共轭拓展的DPP分子具有良好p-型半导体性能,单晶迁移率达到0.71 cm2V-1s-1,有望成为高性能有机半导体材料的构筑单元。

相关研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,被选为Hot paper和Inside cover paper。美国麻省理工学院教授Timothy M. Swager在Synfacts上以研究亮点形式对其进行了介绍。化学所博士研究生姜文林和兰州大学教授刘子桐为论文的共同第一作者,张德清为论文通讯作者。

N-芳基和π-共轭拓展的DPP分子的合成方法与应用

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)