院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

中国科学院化学研究所有机固体实验室研究员李永舫课题组最近在宽带隙聚合物给体光伏材料的研究中取得进展,设计合成了基于噻吩给电子(D)单元和二氟取代喹喔啉(DFQ)受电子(A)单元的低成本高效D-A共聚物给体光伏材料PTQ10(Nat. Commun. 2018, 9, 743.)。此外,科研人员将DFQ A-单元与带噻吩共轭侧链的苯并二噻吩(BDTT) D-单元共聚,合成了新型D-A共聚物给体光伏材料PBQ10,使用Y6为受体,使基于PBQ10的OSC能量转换效率达到16.34%(Chem. Mater., 2020,32,3254-3261.)。

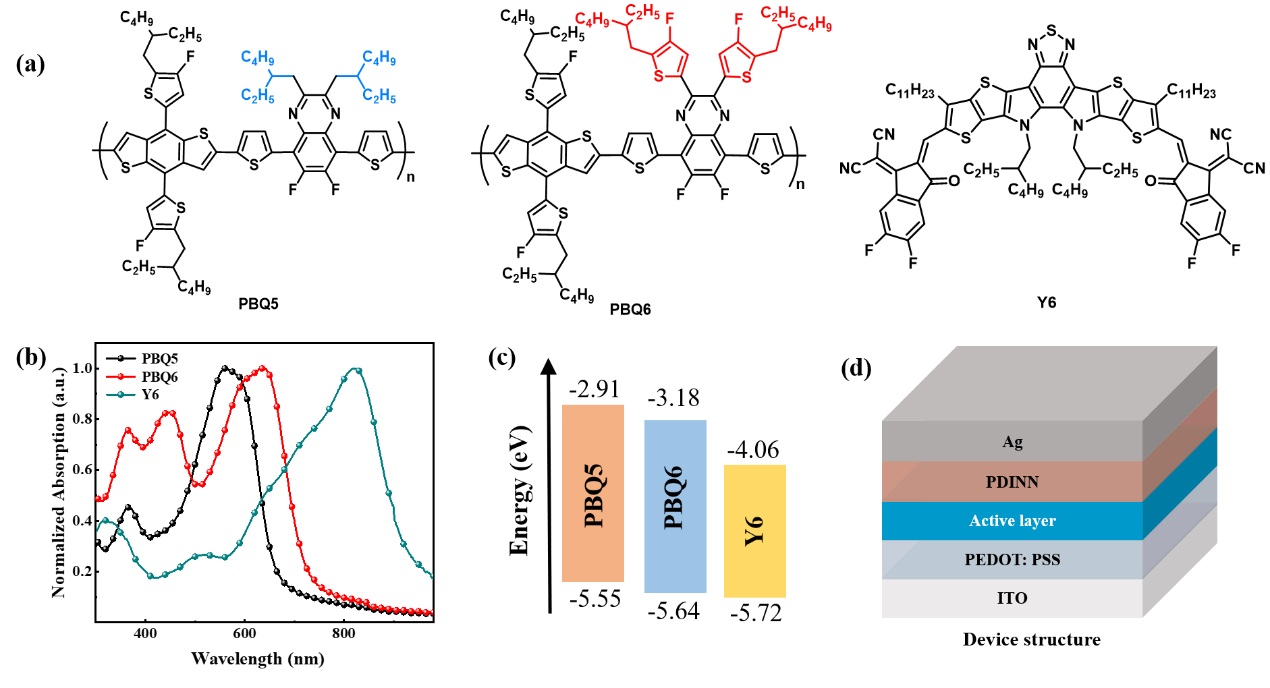

最近,科研人员通过侧链工程优化合成了两个新的基于BDTT D-单元和DFQ A-单元的宽带隙D-A共聚物PBQ5和PBQ6[图1(a)]。与DFQ单元上带两个烷基侧链的PBQ5相比,DFQ单元上带两个烷基和氟取代噻吩共轭侧链的PBQ6的吸收光谱发生红移[图1(b)]、分子间相互作用增强、并且空穴迁移率提高。同时,PBQ6给体和Y6受体的共混膜表现出较高和平衡的空穴/电子迁移率和比较适宜的聚集形貌。基于PBQ6:Y6的有机太阳电池填充因子高达77.91%、能量转换效率达到17.62%,而基于PBQ5:Y6器件的效率只有15.55%。基于PBQ6器件的效率17.62%是基于Y6为受体的二元有机太阳电池的最高效率之一。

相关研究成果发表在Advacned Materials上,论文第一作者为中科院化学所博士生朱灿,论文通讯作者为化学所研究员孟磊、武汉理工大学教授黄文超和化学所李永舫。研究工作得到国家自然科学基金委和科技部重点研发计划的支持。

聚合物给体PBQ5、PBQ6和受体Y6的(a)分子结构;(b)薄膜的吸收光谱和(c)LUMO和HOMO能级;(d)有机太阳电池器件结构。

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)