院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在量子相干性理论与实验研究中取得新进展,该团队李传锋、项国勇等人与波兰华沙大学以及德国乌尔姆大学理论物理学家合作,首次在理论上完全解决量子比特在非相干操作(不增加相干性的操作)下的转化问题并设计实验进行了验证,该成果2月13日发表在国际物理学学术期刊npj Quantum Information上。

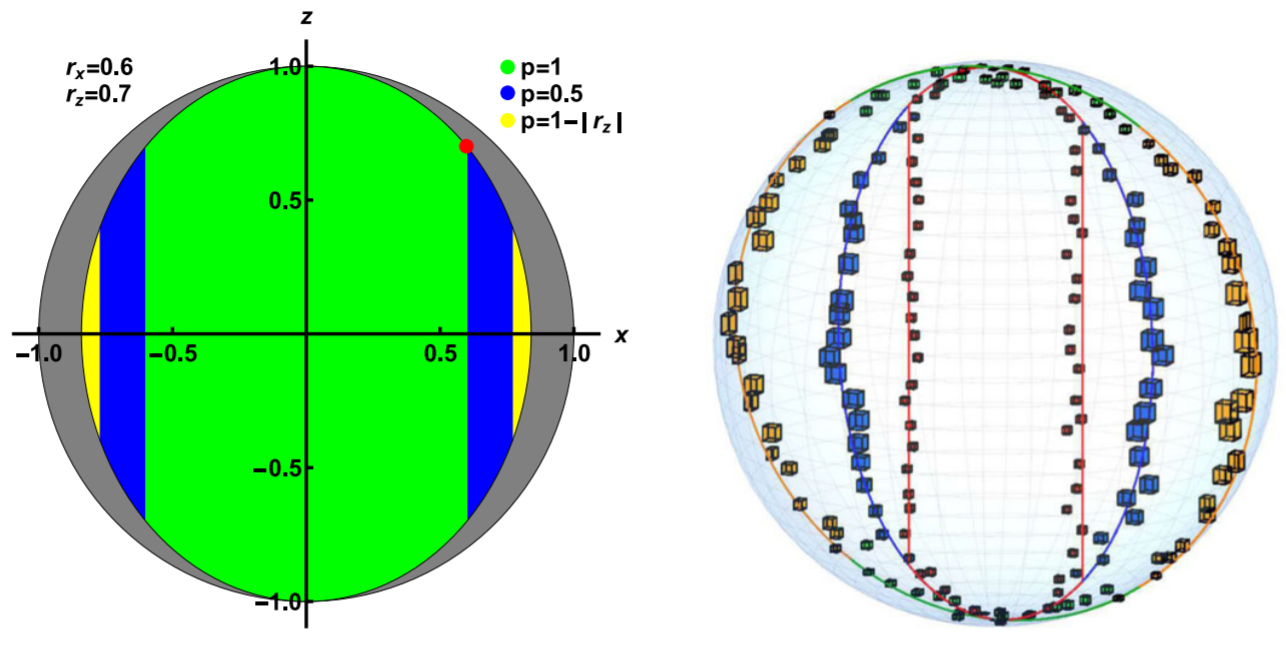

量子相干性(quantum coherence)作为一种对量子叠加性的量化,是量子物理与量子信息的核心所在,在各种量子任务(如量子计算、量子通讯等)中具有重要应用。最近量子相干性的严格定义的提出促进了量子相干性资源理论的发展。量子相干性的资源理论主要研究量子叠加性的操作性价值,其中一个核心问题是量子态在非相干操作下的转化问题。项国勇研究组及其理论合作者在理论上完全解决了量子比特在非相干操作下的转化问题,并且将该结果扩展到了分布式体系中的相干性转化的研究,完全解决了两体纯态的辅助转化以及部分解决了混合态的辅助转化。

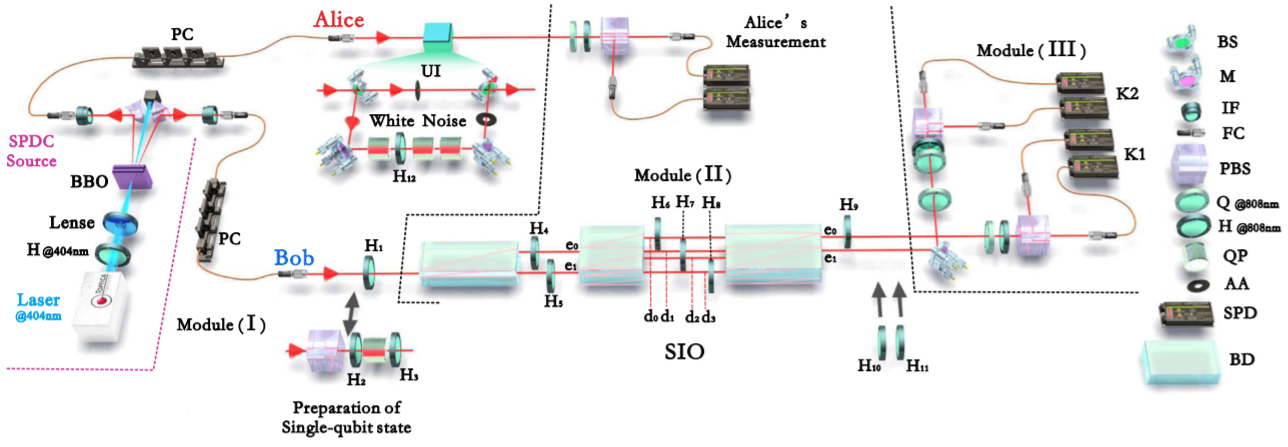

在这些理论工作的基础上,项国勇研究组设计了一系列实验进行了验证。他们将量子比特编码到光子的偏振态中,首次设计出全光学的严格非相干操作的装置,并以高保真度实现了单量子比特以及分布式体系中的量子比特在非相干操作下的转化。实验结果表明,利用光学技术可以方便地实现量子态在非相干操作下转化的研究,这为利用现有光学技术在具体应用中实现相干性转化铺平了道路。

近年来,项国勇研究组在相干性的理论及实验研究上取得了一系列进展,继2017年首次实现量子相干性的辅助提取(Wu et al. Optica 4, 454–459 (2017))以及2018年提出以及验证量子相干性和量子关联的循环转化(Wu et al. Phys. Rev. Lett. 121, 050401 (2018))以后,本成果首次完全解决了量子比特在相干性资源理论中的转化问题,并得到审稿人的高度肯定。

文章共同第一作者为中科院量子信息重点实验室博士研究生吴康达和德国乌尔姆大学的Thomas Theurer,通讯作者为该实验室教授项国勇以及华沙大学博士Alexander Streltsov。

该研究得到科技部、国家基金委、中科院、安徽省的支持。

图1:实现量子态非相干转化的实验装置图

图2:量子态在非相干性操作下的转化(理论与实验结果图)

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)