普适电子计数模型

最近,中国科学院物理所王恩哥研究组张立新博士生及其合作者在半导体表面再构的研究中取得重要进展,他们通过大量第一性原理计算,并进一步与实验结果比较,提出了一个“普适电子计数模型”。这一理论模型的建立为人们深入探索金属诱导下半导体表面发生再构时的规律,甚至为进一步探索掺杂纳米团簇的形成过程,同时对研究它们相应的物理性质开辟了新的途径。相关结果发表在美国《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 97,126103(2006))上。

半导体表面一个最普遍存在的现象是发生晶格再构,它导致了表面具有各种不同与体内的物理性质。正是由于表面再构在基础和应用研究方面具有的重要性,几十年来人们做了大量的工作。由于受到多方面因素的影响,确定表面再构是一项十分复杂的任务。这方面最成功的例子之一是Si(111)表面(7X7)再构的研究,它标志着表面实验和表面理论研究进入了一个新的阶段。能否提出一个简单的理论,从而在研究半导体表面再构时给出一定的规律,这是人们长期追求的目标。这方面研究在八十年代末取得了非常重要的进展,这就是由Pashley和Chadi分别提出并不断完善的“电子计数模型”(Electron Counting Model)。这个理论很快在确定清洁半导体表面再构的研究中取得了成功,并被进一步推广去研究表面缺陷和台阶的形成过程。近年随着微电子工业的需求和各种制备手段的发展,在半导体衬底上生长各种金属和磁性薄膜材料变得越来越重要。大量的研究表明,这些沉积的金属原子改变了原来清洁半导体表面的再构,使目前的“电子计数模型”不再成立。近十五年来,这方面的实验和理论研究都比较混乱,因此一个新的更加完整的表面再构理论亟待建立。

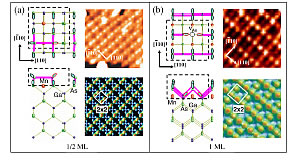

经过三年多的努力,物理所博士研究生张立新与导师王恩哥研究员及薛其坤、张绳百、张振宇研究员合作,在大量第一性原理计算,和进一步与实验结果比较的基础上,提出了一个“普适电子计数模型”(Generalized Electron Counting Model)。这项新的研究发现,沉积在表面上的金属原子起到了一个电子库的作用:即当表面发生再构需要增加额外的电子时,这个电子库可以提供电子;而当表面发生再构需要减少多余的电子时,这个电子库可以把多余的电子吸纳。利用这一新的理论,以GaAs表面为例,详细计算了各种金属原子吸附时可能诱导的表面再构,成功地解决了实验和理论上长期存在的许多矛盾,并可以进一步预言各种表面再构对应的物理性质。

该成果得到了中科院”知识创新”工程和国家自然科学基金委“创新研究群体”项目的资助。

|

联系我们

联系我们