物理所在纳米量子结构可控性实验与理论进展中获新成果

最近,中国科学院物理所高鸿钧研究组时东霞、季威等人在纳米量子结构可控性的实验和理论研究中取得新进展。他们在对功能纳米分子体系进行的系统研究基础上,从理论和实验上进一步研究了烷烃侧链对芳香烃衍生物在贵金属表面的生长与结构特性。研究表明,通过改变无功能特性的烷烃侧链可对整个分子纳米体系的结构与性质进行调控,这拓展了人们对有机功能分子纳米体系的控制能力,发展了有机功能分子在固体表面生长的相关理论与方法。结果发表在美国《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 96, 226101 (2006))上。

在纳米尺度对物质的结构及其特性实行有效控制,是纳米器件研究中最重要的基础问题之一。其中包括:如何认识、理解纳米结构单元,利用其结构特点可控制备人工纳米结构,进而构筑实用型的纳米器件。功能分子纳米结构由于其分子结构与特性的可控性,在纳米器件与量子调控中显示了独特的优势和潜在的应用前景,引起人们的极大关注,也具有强烈的挑战性。

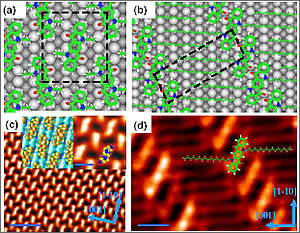

中科院物理所高鸿钧研究组对功能纳米分子体系及其在单晶表面上的组装、相互作用机制和生长特性进行了系统研究。最近,该研究组时东霞、季威等人从理论和实验上进一步研究了烷烃侧链对芳香烃衍生物在贵金属表面的生长与结构特性。他们提出了采用不具有功能特性的烷烃链修饰分子,通过调节烷烃链的长度、结构来调节各功能单元(分子)间的距离和结构,进而能够对整个体系的结构与性质进行调控的观点。他们采用了MBE、LEED和STM等手段,对不同N,N’-二烷基取代的喹吖啶二酮(Quinacridone, QA)衍生物的成膜特性进行了研究,取代基团烷烃链中分别包括4 (QA4C)和16 (QA16C)个碳原子。实验结果表明:两种仅有取代侧链长度不同的分子却有两种截然不同的薄膜结构。理论计算发现:分子功能单元(分子骨架)的取向取决于酮基中O原子与基底Ag的相互作用;当烷烃侧链中C原子数小于8时,烷烃链成不同角度倾斜于基底表面,从而抑制了链-链以及链-分子骨架之间的相互作用,使O-Ag相互作用成为决定结构的主要作用;当C原子数大于或等于8时,烷烃链几乎平行于基底表面,使链-链以及链-分子骨架之间的相互作用显著增强,这种相互作用超越了O-Ag相互作用而成为主要作用,从而决定了分子间的距离和分子结构。理论计算的结果又进一步地被STM实验所证实。

该工作与德国的H. Fuchs和英国的W. Hofer等人进行了合作,得到了国家自然科学基金委、国家科技部和中国科学院的资助。 |

联系我们

联系我们