院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

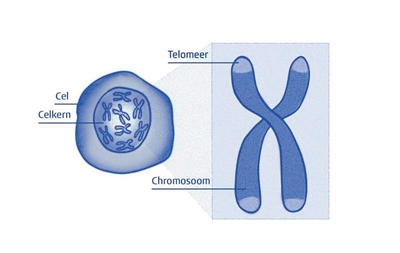

细胞、染色体和端粒。图片来源:Fien Leeflang/莱顿大学

在物理学和微型磁铁的帮助下,研究人员发现了一种端粒DNA的新结构。端粒被视为长寿的关键,它们保护基因免受损害,但每次细胞分裂时都会变短一些。如果它们变得太短,细胞就会死亡。而今的新发现将有助于了解衰老和疾病。研究结果近日发表在《自然》杂志上。

在人体的每个细胞中,都有携带决定人体特征的基因的染色体。这些染色体的末端是端粒,可保护染色体免受损伤,它们有点像鞋带末端的塑料头。

端粒之间的DNA有两米长,因此必须将其折叠以适合细胞。这是通过将DNA包裹在蛋白质上来实现的,DNA和蛋白质一起被称为核小体,它们排列成类似于一串珠子的东西。

这串珠子还会进行更多的折叠。它如何做到这一点取决于核小体之间的DNA长度,即串上的珠子。折叠后出现的两种结构是已知的。一种结构是两个相邻的珠子黏在一起,游离的DNA挂在它们之间。但如果珠子之间的DNA片段较短,则相邻的珠子不会黏在一起,两个堆叠并排形成第二种结构。

结合电子显微镜和分子力光谱法,荷兰莱顿物理研究所研究人员发现了另一种端粒结构。在这里,核小体靠得更近,因此珠子之间不再有任何游离DNA。这最终会产生一个大的DNA螺旋。

分子力光谱法将DNA的一端附着在载玻片上,而另一端则粘着一个微小的磁球。然后在这个球上方的一组强磁铁将“珍珠串”拉开。通过测量将珠子一个个拉开所需的力,就可了解更多关于“绳子”如何折叠的信息。

研究人员表示,如果知道分子的结构,就可更深入地了解基因是如何打开和关闭的,以及细胞中的酶如何处理端粒,如它们是如何修复和复制DNA的。新的端粒结构的发现将提高人们对身体组成部分的理解,而这最终将帮助人们研究衰老和癌症等疾病,并开发抗击它们的药物。

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)