院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

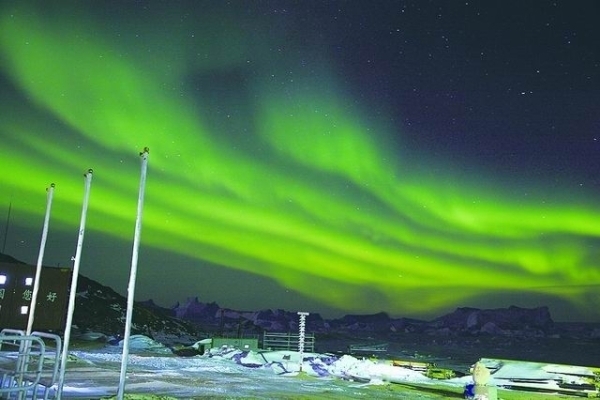

我国南极中山站拍摄的多重极光弧照片 邢赞扬摄

400年前,伽利略以罗马神话中曙光女神的名字“欧若拉”命名极光。一直以来,科学家对这一发生在地球南北极地区高空的奇特现象的原因充满了好奇。

北京时间6月30日,美国《国家科学院院刊》在线发表了山东大学空间科学研究院教授张清和领导的国际团队的最新研究论文。这项研究利用卫星和我国南极中山站地基观测,结合中科院国家空间科学中心的三维磁流体力学模拟,首次揭开了发生在地球南北极的“跨极盖多重极光弧”的神秘面纱,提出了新的形成机制,将提升人们对极光弧形成的认知。

跨极盖极光弧是发生在地球南北极高纬地区(极盖区)的一类弧状极光现象,该极光弧经常横跨整个极区连接日侧和夜侧极光带,尺度达数千公里。有时在整个极盖区仅出现一条跨极盖极光弧,因其与极光椭圆一起构成的形状如横写的希腊字母“θ”而被称为Theta极光。有时极盖区会出现多条跨极盖极光弧,它们被称为跨极盖多重极光弧。

张清和向《中国科学报》介绍,一般而言,极光不在极盖区发生,而在极光椭圆内,极盖区没有极光或极光很弱。“但跨极盖极光弧会横跨整个极盖区,宽度较窄、长度很长,通常在地磁平静期出现。”

由于磁层、电离层空间的浩大与极区恶劣的自然环境致使观测缺乏,跨极盖极光弧尤其是跨极盖多重极光弧的形成机理至今仍不清楚。针对这一科学问题,近年来张清和带领团队与国内外研究者合作,利用一系列先进的观测设备、装置和计算机数值模拟展开系统研究。

该团队发现,2017年9月7日,在一次地磁平静期内,南极上空的极盖区内出现了多达6条以上的明亮的跨极盖极光弧。经观测与模拟对比分析,研究人员发现,这一平静期内,较强的太阳风与磁层相互作用在磁层边界层以及磁尾内部形成了多条拉伸的对流剪切片,进而在地球的磁尾产生多条拉长的场向电流片(长达几十甚至上百个地球半径),这些电流片能有效加速局地的电子,使这些电子沉降到极区电离层进而形成了跨极盖多重极光弧。

相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2000614117

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)