院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

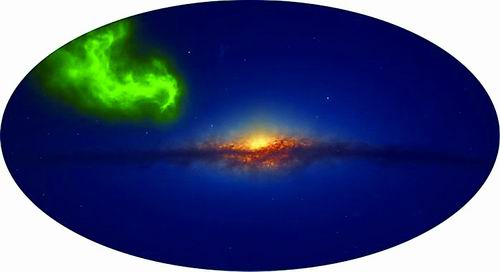

ChatGPT-o4生成的极高速云概念图。研究团队供图

中国科学院上海天文台联合国内外科研机构,依托我国500米口径球面射电望远镜(FAST),在银河系一团超高速运动的星际气体云中首次观测到由超音速湍流主导的复杂丝状结构网络。该成果为揭示星际介质在结构形成早期的演化机制提供了全新视角。相关研究成果7月16日发表于《自然-天文学》。

极高速云(VHVC)G165是一团由氢原子组成的大质量气体云,距离地球约5万光年,位于远离银河盘面的高银纬区域,在银河系外围空间以每秒约300公里的速度高速运行。G165极高速云因其位置偏远、环境孤立,几乎不受恒星辐射与引力扰动等常见因素影响,成为研究星际云早期阶段的形成与演化的理想天然实验室。

研究团队利用FAST观测发现,G165气体云主要由暖中性介质组成,内部存在显著的超音速湍流运动,局部速度波动超过每秒20公里。G165内部物质几乎完全由暖中性气体构成,冷中性气体成分极少甚至可以忽略,表明以G165为代表的极高速云处于星际云演化过程中的更早期阶段。

此外,G165内部存在高度结构化的特征,充满复杂交织的丝状结构就像蜘蛛网一样。这些结构在多个速度层中形成网状分布,表明G165内部存在激波压缩过程,系统整体呈现强烈的湍流特征。

数值模拟结果显示,在磁场的配合作用下,超音速湍流能够自然产生与观测结果相符的丝状结构与动态气体行为,且该过程无需引力参与,说明湍流与磁场本身就可能在星际云早期阶段主导其结构形成过程。

该研究为理解银河系外缘原子气体的组织机制以及星系尺度的物质循环提供了关键观测证据,也为揭示恒星形成区的物质来源与演化路径提供了新线索,更为探索宇宙中结构形成的物理过程,尤其是在非引力主导环境下的演化机制,开辟了新的研究方向。

相关论文信息:http://doi.org/10.1038/s41550-025-02605-8

(原载于《中国科学报》 2025-07-17 第1版 要闻)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)