院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

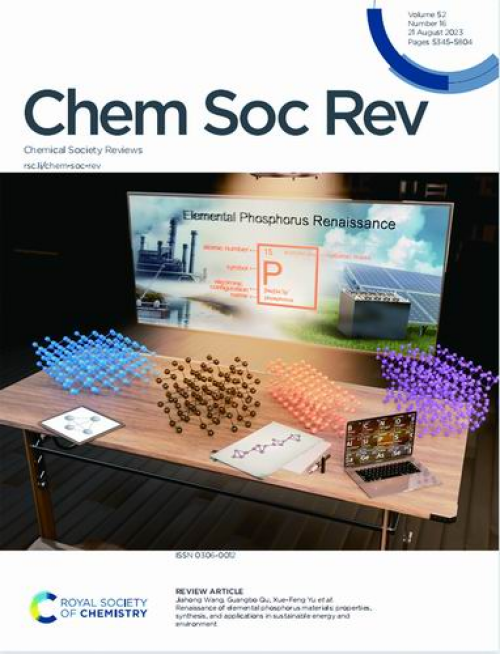

当期封面。研究团队供图

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋、副研究员王佳宏团队与中国科学院生态环境研究中心研究员江桂斌、曲广波团队合作,在国际学术期刊《化学学会评论》以封面文章形式发表综述文章。研究团队系统总结了单质磷材料的发展历史、物化性质、合成策略以及可持续能源与环境应用相关的研究,并展望了单质磷材料的研究趋势,特别是新同素异形体预测、特殊理化性质探索、大规模合成及应用优化等关键领域的发展趋势。

单质磷材料独特的多态性使其在物质科学领域受到越来越多的关注。该综述从磷元素的发现到历史上各单质磷结构的测定,再到近期基于机器学习的结构搜索,系统回顾了单质磷材料的发现过程。论文对白磷、黑磷、非晶红磷等代表性单质磷材料迥异的原子结构、丰富的电声子性质、多变的氧化还原活性以及稳定性等进行了总结,从理论和实验角度分析了这些理化特性的结构起源,详细讨论了各种单质磷材料之间的共性与差异。

单质磷材料并非天然产物,需要人工合成,因此高效绿色的合成策略在单质磷材料的发展中起决定性作用。论文梳理了各类单质磷材料不同维度结构的自上而下或自下而上的合成策略,涵盖了从块状晶体到层状薄片,再到纳米带和量子点等的多种形态。同时,论文还简述了针对微纳米结构开发的掺杂、包覆等功能化技术。

近年来,单质磷材料在多种能源环境相关领域的应用场景中崭露头角。首先,单质磷的微纳材料覆盖了从紫外到红外的较宽的光谱范围和明显的富电子特性,因此在水分解、二氧化碳转化、固氮等领域表现出可观的光、电催化性能。其次,单质磷材料的碱金属离子存储容量大、电位适中、层间距大,是储氢、碱金属电池、超级电容器等各种储能器件的重要候选电极材料。此外,单质磷材料在化学分子传感、污染物降解、细菌消毒、土壤修复等领域也受到了越来越多的关注。

研究人员指出,磷是我国关键战略矿产资源,发展单质磷材料新型大规模绿色合成技术及高附加值工业产品具有重要意义。在未来的研究中,我们不仅要寻找性能更优异的单质磷材料、微纳米结构,还应关注其在环境中的回收与再利用。

相关论文信息:https://doi.org/10.1039/D2CS01018F

(原载于《中国科学报》 2023-08-31 第1版 要闻)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)