院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

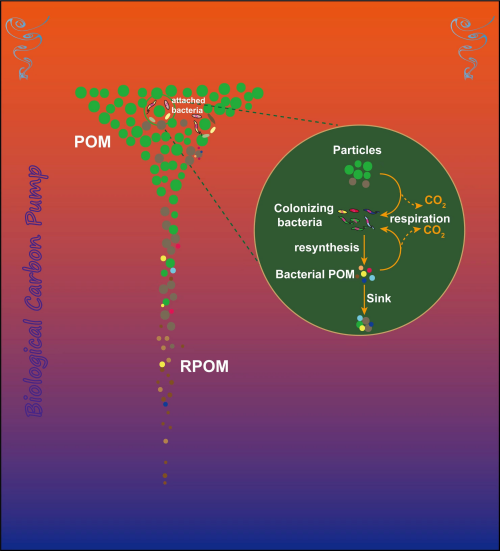

细菌对颗粒有机碳的降解与转化。海洋研究所供图

近日,中国科学院海洋研究所研究员宋金明团队与德国亥姆霍兹海洋研究中心合作,在国际地学自然指数期刊《地球物理研究通讯》发表研究成果,报道了西太暖池区细菌颗粒有机质的丰度、活性及对海洋生物碳泵储碳贡献的新见解。

海洋是地表系统最大的碳储库,在全球碳循环及气候变化中扮演着重要角色。海洋表层浮游植物通过光合作用将二氧化碳转化为颗粒有机碳,在经历一系列复杂过程后在重力作用下沉降至海洋内部,这一过程被形象地概括为生物碳泵,是最为重要的海洋储碳机制之一。

生物碳泵的效率普遍较低,大部分颗粒有机质在海洋上层被细菌降解,仅有约10%可输出至约1000米的海洋中层以下,更有不到1%可最终到达沉积物中埋藏。然而,细菌对有机质的降解和转化机制并不清晰,细菌既是有机质的降解者也是贡献者,细菌的重要功能还可将活性有机质转化为惰性细菌碎屑,从而助力碳封存,增加海洋碳汇。

因此,细菌颗粒有机质的丰度和活性成为影响生物碳泵储碳效率的关键因素。但到目前为止,对水柱中细菌有机质循环过程以及其对生物碳泵的贡献仍知之甚少。

基于此,宋金明研究团队对采集于西太暖池区的两个全水柱悬浮颗粒物,通过解析细菌生物标志物D-氨基酸的变化,探究了细菌颗粒有机质的丰度和活性。

研究发现,西太暖池表层约27%的颗粒有机碳和约39%的颗粒氮来源于细菌。然而,约87%的大多数细菌颗粒有机质具有易降解或半易降解特性,大约85%的细菌颗粒有机质在100~300米深度之间被去除。细菌颗粒有机质在上层海洋的快速去除可能与西太暖池区的寡营养特征有关。在寡营养条件下,大量细菌有机质被呼吸消耗用于能量供给而非细菌生物量生产。

此外,西太暖池区的高温进一步增强了细菌有机质的呼吸消耗,从而导致仅有~8%的细菌有机质助力长期碳封存。这一结果表明,在寡营养海域细菌颗粒有机质可能对生物碳泵储碳的贡献有限,这对解析开阔大洋碳汇过程与精确化评估海洋碳汇潜力具有重要的科学价值。

该研究得到了国家自然科学基金、中科院A类先导专项等项目资助。

相关论文信息: https://doi.org/10.1029/2023GL102896.

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)