院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

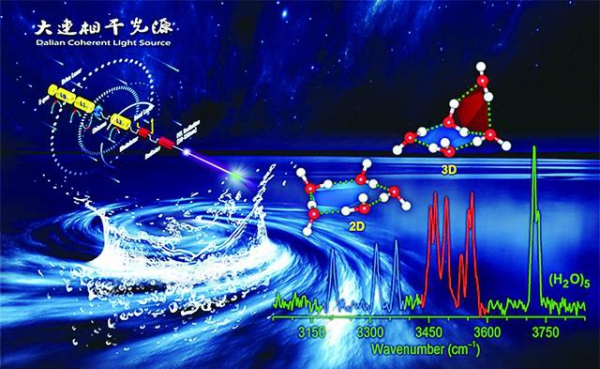

大连相干光源发现最小水滴立体结构。大连相干光源供图

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员江凌和院士杨学明团队,以及清华大学教授李隽研究团队在由五个水分子组成的水团簇中发现了三维立体结构的存在,证明最小的水滴是由五个水分子组成的水团簇。相关成果发表于美国《国家科学院院刊》。

“水的结构是什么?”这是《科学》杂志在创刊125周年特刊中提出的125个最具挑战性的科学问题之一。

水不是以单一水分子(H2O)的形式存在的,而是由若干水分子通过氢键作用聚合在一起,形成水分子簇,俗称水团簇。水分子通过自身不停地振动和转动,以及其内部氢键断裂和生成的过程,促使水团簇形成各种动态的网络结构:少量水分子组成的水团簇呈现平面型,当水分子达到一定数量后水团簇就会呈现立体结构,这些立体的水团簇也被称作水滴。

江凌说:“我们利用大连相干光源,发现有限温度条件下水分子五聚体已开始呈现体相水的结构特征,从全新角度诠释了水的奥秘。”

其研究结果表明,在有限温度条件下,五个水分子团簇(H2O)5的二维和三维结构可以共存。三维立体结构的形成是引起红外光谱显著变化的根本原因。他们提出了“三中心二电子”氢键模型,精准分析了水团簇网络结构的形成机制。

该研究揭示了由五个水分子组成的水团簇已经开始呈现水的立体结构和光谱特征,突破了人们长期以来对最小水滴是六个水分子团簇的传统认知,为揭开水的微观结构演化提供了新思路。

“大连光源”是我国第一台大型自由电子激光科学研究用户装置,是当今世界上唯一运行在极紫外波段的自由电子激光装置,也是世界上最亮的极紫外光源。

(原载于《中国科学报》2020-06-17 第1版 要闻)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)