院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

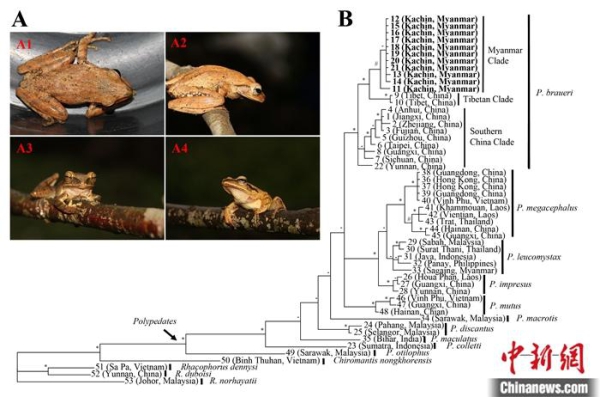

图为缅甸新纪录布氏泛树蛙的外部特征及系统发育关系图。中新社发 中科院东南亚中心供图

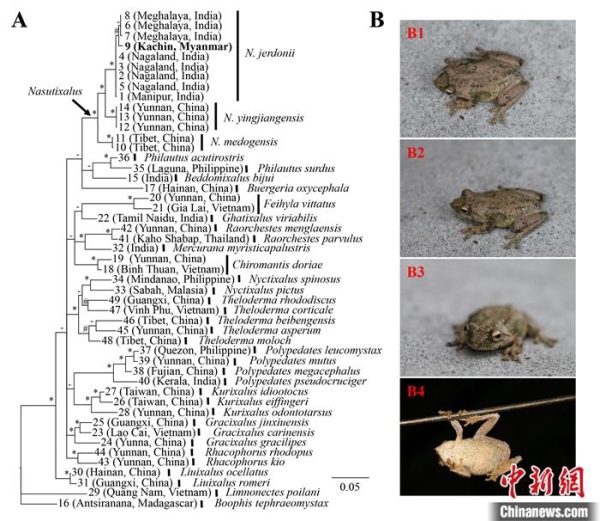

图为缅甸新纪录印度棱鼻树蛙的外部特征及系统发育关系图。中新社发 中科院东南亚中心供图

中国科学院东南亚生物多样性研究中心(简称“东南亚中心”)公众号24日发布消息,中国科学院昆明动物研究所车静课题组与东南亚中心研究组发现了3种缅甸两栖类新纪录:布氏泛树蛙(Polypedates braueri),印度棱鼻树蛙(Nasutixalus jerdonii)和景东齿蟾(Oreolalax jingdongensis)。

缅甸是东南亚面积最大的国家,也是全球生物多样性热点地区,野生动植物种类繁多且特有性高。但外界对这一地区的两栖爬行类资源知之甚少。目前,缅甸仅记录有约170种两栖类,相比之下,紧邻的中国和印度分别记录有约550和460种两栖类。

近期,中国科研人员在缅甸北部的克钦邦葡萄地区进行了野外考察,并结合形态学比较和分子系统学数据,发现了3种缅甸两栖类新纪录:布氏泛树蛙(Polypedates braueri),印度棱鼻树蛙(Nasutixalus jerdonii)和景东齿蟾(Oreolalax jingdongensis)。其中,棱鼻树蛙属(Nasutixalus)和齿蟾属(Oreolalax)是首次在缅甸被记录。

科研人员称,这些发现证实了缅甸两栖类物种多样性被低估,今后的野外考察将会发现更多缅甸地区未被描述的物种。此外,缅甸北部是连接周边地区的生物地理走廊。由于城市化,缅甸的生物多样性目前正在遭受栖息地丧失和退化,因此需要大量及时的调查研究为这一地区的生物多样性保护提供实际数据。

这一研究成果以New country records for three species of frog from Myanmar including two genera (Nasutixalus and Oreolalax)为题,发表于国际动物分类期刊Zootaxa。

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)